Бумажные агенты влияния

Не без удовлетворения наблюдаю, что буквально на глазах происходит переосмысление наследия советского пропагандистского плаката. За год прохождения нашего проекта «Искусство пропаганды» вдруг музеи обратили внимание на свои собрания «пропагандистского искусства» и теперь просто так не достучишься с просьбой « а не могли бы вы…». Нынче слово «пропаганда» никого не пугает, потому что все-таки нам всем удалось изменить отношение к творческому наследию прекрасных русских и советских художников, работавших на ниве агитации.

И музеи готовят свои собственные экспозиции по «праву первой ночи», уже не оборачиваясь на окрики либеральных авторов, которым достаточно успешно в былые годы удавалось подавить любые попытки показать аудитории какую-нибудь Нину Ватолину с ее «детско-сталинским» циклом и тем более – плакаты самых тяжких лет Отечественной войны, с ее бескомпромиссным призывом «Убей немца». Как это – «Убей немца»? А что скажут немцы? Вдруг обидятся?

И это прекрасные перемены в общественном восприятии. Есть у процесса и оборотная сторона – музеи во многом теперь обязаны предоставлять услуги сторонним организациям только за деньги- что должно , конечно, финансово поддержать госпредприятия, но слегка ограничивают маневр любого стороннего исследователя и популяризатора. Или просто блокируют любой интерес к привлечению внимания широкой публики к феномену.

Но когда обобщенная либеральная удавка на шее искусства советской пропаганды слегка ослабла (во многом благодаря СВО и последующему очищению природной среды) проявились уже другие подводные камни совсем с другой стороны: например, новое поколение ,занимающееся IT-платформами, неосмысленно воспринимает на всякий случай некоторые нормативные акты, касаемо демонстрации вражеской символики и тд. И да – под эти ограничения попадают и фотографии с парада Победы на Красной площади и огромное количество плакатов и карикатур времен Великой войны. И понятно, что новое поколение новоявленных цензоров на каком-нибудь «рутубе» «во избежание нарушений» начинает блокировать и банить карикатуры Бориса Ефимова. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что можно, конечно, замазать свастоны на рукаве у карикатурного гнусного Геринга, можно даже заблюрить усы Гитлера , как trademark нацизма, но тогда мы скоро получим поколение, которое даже не будет понимать – а с кем же и против чего боролись деды и прадеды. То есть, есть шанс просто поучаствовать в общемировом процессе переписывания истории. В которой, судя по Голливуду, скоро останется только один победитель нацизма – доблестные солдаты США, высадившиеся на Омаха-Бич в Нормандии.

Касаемо ориентации на условную «кока-колу», после одной из наших публикаций новое поколение пользователей вдруг открыло для себя, что сериал «Друзья» (США) постоянно демонстрирует в кадре интерьеров советские пропагандистские плакаты (в-частности плакат "Чтобы строить надо знать" Лебединского и Шухмана 1958 года). В свое время популярность этого сериала сделала советский пропагандистский плакат одним из самых востребованных предметов на местных американских аукционах.

И тут мы приходим к вопросу о потрясающем влиянии советского агитплаката на мировую массовую культуру. Нравится нам это или нет.

Как пишет теоретик искусства М В Александрова: «Сегодня оригинальные издания советских плакатов прошли закономерный путь от статуса макулатуры к статусу антиквариата. Вместе с тем советский плакат возвращается в современную массовую культуру в иной ипостаси – вневременного артефакта, не только и не столько аппелирующего к культурному коду, сколько ориентированного восприятие известного визуального образа, допускающего отстраненность по отношению к породившему его идеологическому контексту».

Или как утверждает молодой московский автор Даниил Мизин: «В чем была функция советской арт-пропаганды? если тот же соцреализм создавал образ искомого внешнего мира, то агит-проп воплощает идеальное внутреннее переживание. Любой агитплакат — по сути своей, инструкция к восприятию. берется исторический персонаж/ событие/ период/ эпоха, очищается от нелинейностей и наслоений, усиливается грамотной работой с композицией и архетипами, тиражируется без затухания ауры. На выходе — эталонная контент-единица ХХ века. не «политизированное искусство», но «политическое искусство».

Крайне внимательно на феномен советского агитплаката взирали и наши идейные оппоненты. Теоретик коммуникации М. Маклюэн утверждает, что «русским достаточно было адаптировать свои традиции восточной иконы и построения образа к новым электрическим средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными в современном мире информации». Сравнение с иконописными канонами тут особенно интересно, потому что именно агитплакат использует универсальные образы, простые для непосвященного зрителя и обретающие глубину по мере погружения в историко-культурный и ментальный контекст их создания. Западных исследователей поражает масштаб плакатного жанра в жизнь советского общества. В 1930-е годы средний тираж плаката составлял 30 тысяч экземпляров, в середине 1980-х ежегодное количество выпущенных в СССР плакатов приближалось к 350 миллионам штук. Плакат не только стал неотъемлемой частью повседневной жизни советского человека, он стал уверенной ассоциацией с понятием «советский образ жизни». И, благодаря миллионным тиражам, еще и материальным наследием советской эпохи.

Другие западные исследователи выстраивают генезис искусства советской пропаганды от русского модерна (и правильно делают). Вот, что пишет немецкий Spiegel по поводу выставки советского агитплаката в Гамбурге:

«Русский модернизм предполагал, что искусство является центральной инстанцией власти и действия в обществе, т.е. что оно не только косвенно влияет на него, например, "делает картины", но и непосредственно конструирует новую реальность. Отсюда и название "конструктивизм", впервые употребленное около 1913 года, под которым стало известно одно из центральных течений русского авангарда.

Стремление и убежденность в возможности радикального преобразования существующей реальности разделяли и участники русской революции, среди которых были многочисленны и заметны такие ранние представители конструктивизма, как Александр Родченко, Валентина Кулагина и Эль Лисицкий. Хотя художественный переворот на несколько лет опередил политический и социальный, это не ставит под сомнение внутреннюю связь между ними.

Если оставить в стороне личное переплетение художественной и социальной революций в России, то радикальное различие между западным и русским авангардом может поначалу удивить. Ведь для обоих характерен отказ от имитации реальности и поворот к абстракции, постоянная интенсификация формальных решений как выражение теоретико-утопической художественной программы.

На Западе, однако, эта программа характеризуется философски обоснованной релятивизацией понятия реальности и оценкой произведения искусства как автономного существования. Однако эта художественная автономия имеет свою цену. Ведь те, кто хочет, чтобы искусство понималось как самостоятельная сфера, одновременно лишают его возможности прямого вмешательства в социальную реальность. В качестве художественного поля действия остается лишь опосредованное - психическое и интеллектуальное - воздействие на членов общества, поэтому можно говорить и об "эстетике воздействия". Она направлена, например, при радикальном изображении последствий войны, на эмоции зрителей, как в картинах Отто Дикса, или, как в эпическом театре Бертольта Брехта, на их разум.

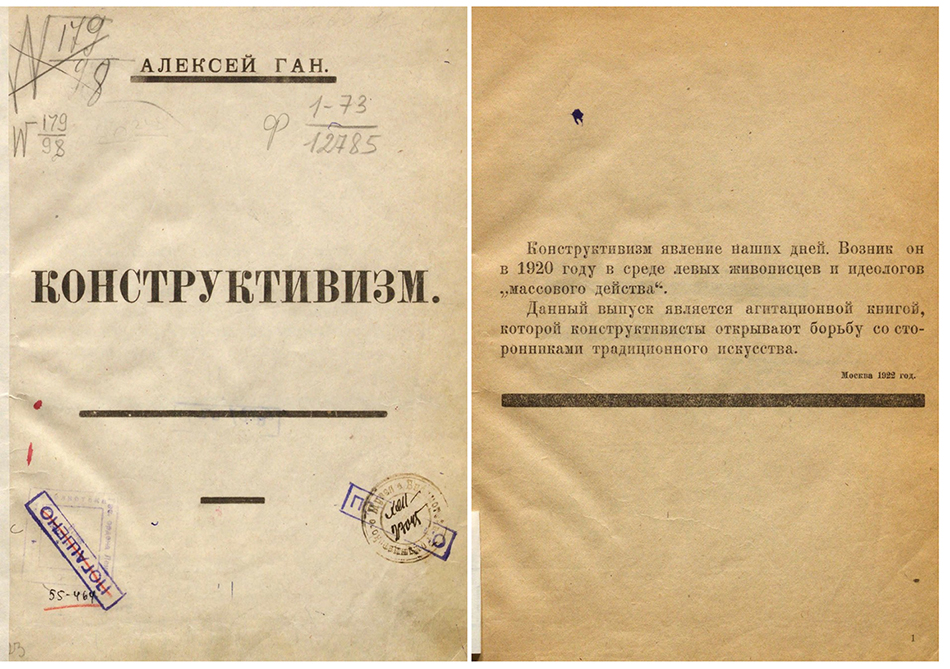

Русский авангард рассматривал эту эстетику эффекта как изживание устаревшей концепции искусства. Конструктивизм противопоставил ей "эстетику реальности", целью которой было сделать реальность во всей ее полноте предметом художественного действия и создать ее заново. Художественный продукт должен был уже не только воздействовать на общество. Сама "художественная вещь" должна была изменить жизнь человека непосредственно своим существованием, поскольку, как писал в 1922 году в программном эссе русский теоретик искусства Алексей Ган, ее цель - "не изображать действительность, не изображать ее, не толковать ее, а строить ее в действительности".

Автор «Шпигеля» старается не углубляться в теории товарища Гана. На самом деле автор очень жестко формулировал итоги предыдущего – дореволюционного искусства и еще более жестко ставил задачи нового.

В своем программном труде он прямо припечатывает былое: «Прошлые культуры, т. е. культуры власти и духа изображало искусство. „Прекрасное“ и „нетленное“ оно своими изобразительными средствами обслуживало религию, философию и всю так называемую „духовную“ культуру прошлого. Искусство спекулятивно-материализовало „духовность“, иллюстрируя священную историю, божественные тайны, мировые загадки, абстрактные скорби и радости, умозрительные истины философии и прочее ребячество взрослых людей, нормы поведения которых определялись экономическими условиями общества той или иной исторической данности.»

И дает установку на будущее, которое в том числе и осуществилось в агитационных материалах:

«Пролетарский октябрь дал черноземную почву для зерен левого искусства. Лучшие и талантливые его производители получили власть. Четыре года небольшие кадры по числу, но значительные по качеству, руководили в стране искусством, перестраивая школы и мобилизуя силы. Но и в этой счастливой атмосфере не удалось прочно установить новые формы художественных выражений, т. к. левые группы не нашли в своей среде социально грамотных революционеров. Индивидуально-профессиональные завоевания в области своего мастерства они поставили над задачами пролетарской революции. Это было главной причиной их падения.

Но революция растет и углубляется, а с ней растут и просвещаются новаторы левого искусства.

Интеллектуально-материальное производство как раз и ставит перед собой проблему: какими средствами, как создать и воспитать кадр работников в области художественного труда, чтобы действительно осилить и овладеть теми очередными задачами, которые словно из земли встают перед нами при каждой прямой или кривой революционного бега.

Формально часть мастеров левого искусства обладает исключительными свойствами и достаточными средствами, чтобы приступить к делу. Ей не хватает организующего начала.

Конструктивизм пытается это осуществить. Идеологическую часть он неразрывно соединяет с частью формальной.

Мастера интеллектуально-материального производства в сфере художественного труда коллективно встают на путь коммунистического просвещения.

Научный коммунизм — первый и главный предмет их занятий. Советский строй и его практика — единственная школа конструктивизма. Теория исторического материализма, через которую конструктивисты усваивают историю вообще и основные законы и ход развития капиталистического общества, равно служит им и методом изучения истории искусства. Последнее, как и все общественные явления для конструктивиста — продукт человеческой деятельности обусловленный теми техническими и экономическими условиями, в которых оно возникало и развивалось. Но имея непосредственное и прямое отношение к нему, как производственники, они в процессе общего изучения впервые создают и науку по истории его формального развития.»

До русских авторов никто не формулировал настоль явственного внедрения, агрессивного влияния искусства на трансформацию самого общества.

Так что, казалось бы, такая очевидная и привычная для нас вещь как агитплакат требует все больше и больше погружения в тему. Более детального изучения всех аспектов его возникновения и влияния на окружающую действительность и медиа – как отражения этой действительности. Даже сейчас, спустя более чем сто лет.

Игорь Мальцев, руководитель проекта Арт-Проп.