Статьи

Торжественно клянусь!

Интересно, как она зазвучит сейчас, если запустить её ни с того ни с сего по центральному радиотелевидению, эту клятву Пионерии, как отзовётся она в сердцах слушателей... Потянет ли от неё нафталином? «Совковой пропагандой»? Коммунистическим оглуплением масс?

Чуткие носы либеральной общественности, вероятно сморщатся, в некотором её неприятии. Всё по Гоголю...

Времена одинаковы, разнятся лишь люди. Или, люди всегда одинаковы? А, дети? Вечное наше будущее — на него возложены надежды, на него обращены взгляды всего прогрессивного человечества — из века в век. А потом дети вырастают и становятся взрослыми... Но пока были они детьми, те взрослые, вера их в силу дружбы и нерушимость клятвы была превыше всего.

Дети всегда дают фору взрослым.

Это называется экзистенциальной данностью.

Бороться с ней можно, победить — нет.

А в кипящих котлах прежних боен и смут

Столько пищи для маленьких наших мозгов!

Мы на роли предателей, трусов, иуд

В детских играх своих назначали врагов.

Так было. И при советской, и при досоветской власти. Мы же говорим о том времени, когда сам факт существования первого в мире государства рабочих и крестьян был под смертельной угрозой. О том времени, когда от каждого требовалось сделать выбор. Один, и верный. И выбор тот не давал ни льгот, ни преференций — только непроглядный сумрак в котором и надо было биться с коварным, жестоким, изворотливым и жалости не знающем врагом.

Помните, обещание вернутся к засевшему в мозгу с малых лет, про «вероломное нападение»? Так вот и вернёмся. Вероломное, ломающее веру — в силу человеческих договорённостей, в истинность человеческих намерений, в правду, честность, искренность, любовь.

Когда немцы пришли незваными в наш дом и показали своё арийское рыло, стало понятно — или мы, или они. Оно. Вселенское зло, обрушившееся на СССР всей силой своей бессмысленной жестокости. Впрочем, у бюргера всегда и на всё есть объяснение. «Пепел крематориев хорош для удобрения окрестных полей. Волосы хороши для набивания матрацев».

Дети Советского Союза увидели. «Истинных арийцев». Дети Советского Союза объявили им войну. Но, что может ребёнок?! Против такого монстра? Оказалось, может. И очень многое.

Про молодогвардейцев Краснодона страна узнала ещё во время Великой Отечественной. Немыслимые пытки, зверства недоступные разуму, всё то, что вынесла Молодая Гвардия, вынесла и не сломалась, было по праву и по чести поднято Красной Империей на флаг — её мученики были прославлены повсеместно, стали примером невозможности самой мысли о покорении нас кем бы то ни было. Но то были комсомольцы, лет по 18-19. Правда, Олегу Кошевому было на момент гибели всего 16... Правда и то, что роман Александра Фадеева («Молодая гвардия 1946/с правками 1951) жителями Краснодона, очевидцами тех событий, принят, по существу, не был. Как память и как легенда — да, как точная летопись событий и отчаянной борьбы с фашистами — нет. Почему это важно? Вот почему — читаем в докладной записке ответственного редактора издательства «Молодая гвардия» Лукина в секретариат ЦК ВЛКСМ (это январь 1947-го): «Молодая гвардия» представляла собой большую серьёзную организацию, часто делавшую больше, чем другие партизанские подпольные организации области, а в романе этого нет. В романе Фадеев изображает, наоборот, какую-то детскую игру школьников в подполье».

Это историческое свидетельство последствий художественного вымысла, или, сказав мягче, художественного переосмысления страшных, не укладывающихся в голове событий. Меж тем, правда жизни не просто жестока, она иногда и чудовищна. Мать предателя молодогвардейцев Геннадия Почепцова в день его казни в августе 1943-го (тогда же были казнены пособники немцев Громов и Кулешов) самолично порывалась его расстрелять.

Бог с ним, с романом Фадеева. Он есть, и одно это уже хорошо. Важно другое — молодогвардецев были в стране десятки тысяч, если не сотни. Если не сотни тысяч! И всем и каждому известная в нашей стране (надеюсь, что это так) Зина Портнова, тоже была молодогвардейцем — членом подпольной организации «Юные мстители». И было ей на момент гибели 17 лет. И в комсомол вступила она уже в подполье и потому — для нас она пионер-герой. И герой-комсомолец. Сто с лишним фрицев отправила она в ад, отравив их в столовой. Подпав под подозрение, спокойно съела тарелку отравленного супа на глазах у немцев, была отпущена домой и выжила — бабка отпоила травами. Потом партизанский отряд. Работа связной. Арест. На допросе, улучив момент, схватила со стола пистолет, застрелила двух офицеров и солдата «доблестного вермахта», бежала, отстреливалась, но была поймана.

Немцы пытали Зину Портнову страшно. Не за ради данных, за ради дикой своей злобы. Выкололи глаза, отрезали уши и грудь, раздробили пальцы. Она была седая как лунь, та девочка Зина Портнова, когда вели её на расстрел 10-го января 1944-го. Разве не заслуживает она канонизации? Хоть бы и в наших сердцах? Прекрасную книгу о ней написал после войны Василий Смирнов. Кто её помнит сегодня, ту книгу? Многие ли из ныне счастливо живущих, её читали?

Победа наша, во многом стала возможна потому, что враг убоялся. Убоялся непокоряемой и ненавистной ему «территории», населённой взрослыми и детьми не ведающими страха. Каждая чудовищная, мученическая смерть каждого советского молодогвардейца укрепляла фрицев в уверенности что «победить славянских варваров нельзя, их можно только уничтожить». И они уничтожали. Уничтожали...

Из воспоминаний матери Юрия Виценовского (одного из казнённых молодогвардейцев Краснодона) присутствовавшей при подъёме тел из 58-ми метрового шурфа шахты №5: «Зияющая пропасть, вокруг которой валялись мелкие части туалета наших детей: носки, гребешки, валенки, бюстгальтеры... Стена террикона вся забрызгана кровью и мозгами. С душераздирающим криком каждая мать узнавала дорогие вещи своих детей. Стоны, обмороки...»

Семьдесят одна жизнь... В кого-то стреляли, кого-то сбрасывали живыми. Пытки, предшествовавшие казни ничем по изощренности не отличались от «богоугодных деяний святой инквизиции». Как надо ненавидеть противостоящих тебе почти ещё подростков, чтобы творить такое? Скажу как — до дикого животного ужаса надо было их ненавидеть.

Выходит, те подростки, те дети, те мальчишки и девчонки, что приносили клятву и пионерии и комсомолу, те, кто произносили слова «Торжественно клянусь!», были не просто верующими — апостолами веры — ибо снесли всё, и безропотно. Забыть их — предать не только себя — предать Бога.

Мало кто возвысил голос в их честь сегодня, в дни «свободного рынка и здоровой конкуренции». Я пишу и мне отвратительно ставить рядом, в одном тексте, «конкурентный рынок» и тех, кто невеликими своими прожитыми годами оплатил наши игры — в рынок, в конкуренцию, в бесконечную и настойчивую «заботу о самом себе». Отвращение. Почти физическая боль.

Мало кто возвысил за них голос...

И всё же.

В 2012-ом воркутинский писатель и историк (из шахтёрской семьи) Игорь Веркин закончил и опубликовал роман «Облачный полк» — о партизане Саныче, то есть — о Лёне Голикове. Роман выдержал с того времени восемь переизданий, а то и больше. Роман ушёл в народ.

Почему?

Потому, что Голиков там живой. Злой, ненавидящий, любящий и влюблённый, жёсткий, упрямый как скала, отчаянный, бесшабашный и готовый встретить смерть в любой из дней. Есть Родина. Есть долг. А есть, в приложение к тому и другому, смерть. Она может и не случиться, но если уж на роду написано быть героем, жди беды — иначе где геройство твоё сгодится, нужнее нужного будет?

Я «Облачный полк» перечитывал трижды — оказываешься прям там, кожей чувствуешь — вот сейчас и тебя очередью, гранатой достанут. И всё время холодно, холодно до жути. И всё время надо куда-то идти. И страшно. И ничего не известно. И есть только вера в Победу. Любой ценой.

Есть в книге и встреча со странным художником, в заброшенной деревне. Огромная картина в полстены дома. И все праведники на ней. И нынешние, и будущие. Был там и Лёнька Голиков: «Весёлый и злой, стоит, прислонившись к стене. С копьём. В тени узкого горного ущелья, отделяющего сумрак от света, потомок Геракла в сорок третьем колене, вечно на страже. За его спиной мгла, глубокая, пронизанная почти невидимыми серебристыми нитями, в бешеных переплетениях которых угадываются смутные фигуры. Их много. И они...»

Есть на той картине и Юрка Гагарин. И если что кому на роду написано... А мог ведь и погибнуть в деревне Клушино, когда брата младшего, повешенного немцем на шарфе спасал. Выходит, был бы пионером-героем... Понимаете о чём я? Мы окружены сонмом святых Красной Империи. Но, где же храмы, пусть и внутренние, пусть и в наших душах? «Мы помним!» — скажете вы. И я отвечу, что да, но уж больно избирательно. Со многими оговорками.

История оговорок не терпит.

Петя Клыпа, тот самый рядовой музвзвода Брестской крепости, историю которого раскопал (да и самого Петю спас, на свет божий вытащил) писатель Сергей Смирнов, он же не ангелом был ни разу. Тот Петя Клыпа. Отчаянный и бесстрашный, до последнего часа таскавший котелками воду с Буга — для раненых и пулемётов, собиравший по развалинам патроны и оружие, еду. Когда гарнизон пал, Клыпа попал в плен, был угнан в Германию, где и батрачил на «добрых немецких бюргеров», пока американцы не пришли. Летом 45-го был передан советским войскам. Прошёл фильтрацию, был мобилизован в Красную армию, а в ноябре 45-го уволен в запас. И отправлен в Брянск, в родные места, где и связался со шпаной уголовной, отличился в грабежах и бандитизме, получил в 49-ом 25 лет Колымы с полным поражением в правах и... И был найден писателем Смирновым, изучающим архивы Брестской крепости и буквально вгрызавшемся в её историю. Очень хороший был и писатель и человек.

Так вот Смирнов когда всё про Клыпу узнал, а было это в 53-ем, поначалу дрогнул. Оно и понятно — как быть, что делать? А потом, пустил в ход все свои связи и регалии, пошёл по кабинетам и добился помилования. И 23-го декабря 1955-го, герой Брестской крепости Пётр Клыпа был досрочно выпущен на свободу. И прожил пусть и не самую долгую, но честную жизнь. Умер в декабре 1983-го. В июне 41-го было ему неполных 15 лет...

Это я к чему?

Не убоялась советская пропаганда, рассказала судьбу Петра Клыпы, как она есть. И Пётр Клыпа прошлого своего не убоялся — до конца жизни работал токарем на брянском заводе «Строммашина», встречался со школьниками, рассказывал о себе, о войне, его именем были названы многие пионерские дружины Советского Союза, он был награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени...

Пару лет назад попался мне на глаза фильм Натальи Кудряшёвой со странным названием «Пионеры-герои» (2015). Грустный фильм о трёх бывших советских детях — Оле, Кате и Андрее. Тут тебе и советское прошлое, как они в пионеры вступать готовятся, тут тебе и хлебные чернильницы и письмо молоком (после прочтения рассказов о Ленине), тут тебе и душевные метания — сдавать милиции или не сдавать, деда самогонщика... Не смешно. Скорее, больно. Потому что дети верят, и верят отчаянно, а взрослые... А взрослые больше не верят. Есть там и такой диалог бывших пионеров, Кати и Андрея:

— А ты в детстве о чём мечтал?

— Подвиг совершить.

— Да, я тоже...

— Ну, и как? Совершила?

— Не, а... А ты?

— В Москву вон переехал... Я в детстве хотел таблетку от смерти придумать, чтоб никто никогда не умирал. Я её у себя в тетрадке рисовал, как она органы всякие заживляет... Жалко тетрадки этой нет...

— А, может, реально подвиг совершить? Спасти кого-нибудь. Стать матерью-героиней?.. В жизни всегда есть место подвигу...

В финале фильма повзрослевшая Катя подвиг совершит — спасёт во время теракта в Москве ребёнка, закроет его своим телом. И увидит себя в посмертии — на аллее пионеров-героев. И пойдёт по небесной лестнице в пионерский-советский рай. И девчонки в конопушках, белых платьях и красных галстуках, будут ей на каждой ступени той лестницы пионерский салют отдавать.

Плывут пароходы - привет Мальчишу!

Пролетают летчики - привет Мальчишу!

Пробегут паровозы - привет Мальчишу!

А пройдут пионеры - салют Мальчишу!

От этого фильма (не рассказывать же весь сюжет) переворачивается внутри то, что в просторечье называется совестью. Почему в просторечье? Потому что всё чаще только там она и встречается. Мрачными красками заканчиваю повествование. Удалось ли сказать главное? Многие ли из нас видели тот фильм?

Надо найти способ (я его не знаю, бьюсь в поисках) рассказать о детях-героях той Великой Войны так, чтобы виделись они и нам и нашим детям совершенно живыми, настоящими, без пафоса дурацкого и без ненужного лоска.

Не в том беда, что почти в каждом парке Советского Союза была аллея пионеров-героев и всё «как бы размылось со временем», а в том беда, что своих святых забывать нельзя. Ни в какой из моментов истории. Ни в один из них... А уж крещёные они, не крещёные — пред Богом все равны.

Пропаганда — пропагандой.

Вера — всегда над ней.

Вместе они — оружие безотказное, если делать всё по чести и по совести.

Чуткие носы либеральной общественности, вероятно сморщатся, в некотором её неприятии. Всё по Гоголю...

Времена одинаковы, разнятся лишь люди. Или, люди всегда одинаковы? А, дети? Вечное наше будущее — на него возложены надежды, на него обращены взгляды всего прогрессивного человечества — из века в век. А потом дети вырастают и становятся взрослыми... Но пока были они детьми, те взрослые, вера их в силу дружбы и нерушимость клятвы была превыше всего.

Дети всегда дают фору взрослым.

Это называется экзистенциальной данностью.

Бороться с ней можно, победить — нет.

А в кипящих котлах прежних боен и смут

Столько пищи для маленьких наших мозгов!

Мы на роли предателей, трусов, иуд

В детских играх своих назначали врагов.

Так было. И при советской, и при досоветской власти. Мы же говорим о том времени, когда сам факт существования первого в мире государства рабочих и крестьян был под смертельной угрозой. О том времени, когда от каждого требовалось сделать выбор. Один, и верный. И выбор тот не давал ни льгот, ни преференций — только непроглядный сумрак в котором и надо было биться с коварным, жестоким, изворотливым и жалости не знающем врагом.

Помните, обещание вернутся к засевшему в мозгу с малых лет, про «вероломное нападение»? Так вот и вернёмся. Вероломное, ломающее веру — в силу человеческих договорённостей, в истинность человеческих намерений, в правду, честность, искренность, любовь.

Когда немцы пришли незваными в наш дом и показали своё арийское рыло, стало понятно — или мы, или они. Оно. Вселенское зло, обрушившееся на СССР всей силой своей бессмысленной жестокости. Впрочем, у бюргера всегда и на всё есть объяснение. «Пепел крематориев хорош для удобрения окрестных полей. Волосы хороши для набивания матрацев».

Дети Советского Союза увидели. «Истинных арийцев». Дети Советского Союза объявили им войну. Но, что может ребёнок?! Против такого монстра? Оказалось, может. И очень многое.

Про молодогвардейцев Краснодона страна узнала ещё во время Великой Отечественной. Немыслимые пытки, зверства недоступные разуму, всё то, что вынесла Молодая Гвардия, вынесла и не сломалась, было по праву и по чести поднято Красной Империей на флаг — её мученики были прославлены повсеместно, стали примером невозможности самой мысли о покорении нас кем бы то ни было. Но то были комсомольцы, лет по 18-19. Правда, Олегу Кошевому было на момент гибели всего 16... Правда и то, что роман Александра Фадеева («Молодая гвардия 1946/с правками 1951) жителями Краснодона, очевидцами тех событий, принят, по существу, не был. Как память и как легенда — да, как точная летопись событий и отчаянной борьбы с фашистами — нет. Почему это важно? Вот почему — читаем в докладной записке ответственного редактора издательства «Молодая гвардия» Лукина в секретариат ЦК ВЛКСМ (это январь 1947-го): «Молодая гвардия» представляла собой большую серьёзную организацию, часто делавшую больше, чем другие партизанские подпольные организации области, а в романе этого нет. В романе Фадеев изображает, наоборот, какую-то детскую игру школьников в подполье».

Это историческое свидетельство последствий художественного вымысла, или, сказав мягче, художественного переосмысления страшных, не укладывающихся в голове событий. Меж тем, правда жизни не просто жестока, она иногда и чудовищна. Мать предателя молодогвардейцев Геннадия Почепцова в день его казни в августе 1943-го (тогда же были казнены пособники немцев Громов и Кулешов) самолично порывалась его расстрелять.

Бог с ним, с романом Фадеева. Он есть, и одно это уже хорошо. Важно другое — молодогвардецев были в стране десятки тысяч, если не сотни. Если не сотни тысяч! И всем и каждому известная в нашей стране (надеюсь, что это так) Зина Портнова, тоже была молодогвардейцем — членом подпольной организации «Юные мстители». И было ей на момент гибели 17 лет. И в комсомол вступила она уже в подполье и потому — для нас она пионер-герой. И герой-комсомолец. Сто с лишним фрицев отправила она в ад, отравив их в столовой. Подпав под подозрение, спокойно съела тарелку отравленного супа на глазах у немцев, была отпущена домой и выжила — бабка отпоила травами. Потом партизанский отряд. Работа связной. Арест. На допросе, улучив момент, схватила со стола пистолет, застрелила двух офицеров и солдата «доблестного вермахта», бежала, отстреливалась, но была поймана.

Немцы пытали Зину Портнову страшно. Не за ради данных, за ради дикой своей злобы. Выкололи глаза, отрезали уши и грудь, раздробили пальцы. Она была седая как лунь, та девочка Зина Портнова, когда вели её на расстрел 10-го января 1944-го. Разве не заслуживает она канонизации? Хоть бы и в наших сердцах? Прекрасную книгу о ней написал после войны Василий Смирнов. Кто её помнит сегодня, ту книгу? Многие ли из ныне счастливо живущих, её читали?

Победа наша, во многом стала возможна потому, что враг убоялся. Убоялся непокоряемой и ненавистной ему «территории», населённой взрослыми и детьми не ведающими страха. Каждая чудовищная, мученическая смерть каждого советского молодогвардейца укрепляла фрицев в уверенности что «победить славянских варваров нельзя, их можно только уничтожить». И они уничтожали. Уничтожали...

Из воспоминаний матери Юрия Виценовского (одного из казнённых молодогвардейцев Краснодона) присутствовавшей при подъёме тел из 58-ми метрового шурфа шахты №5: «Зияющая пропасть, вокруг которой валялись мелкие части туалета наших детей: носки, гребешки, валенки, бюстгальтеры... Стена террикона вся забрызгана кровью и мозгами. С душераздирающим криком каждая мать узнавала дорогие вещи своих детей. Стоны, обмороки...»

Семьдесят одна жизнь... В кого-то стреляли, кого-то сбрасывали живыми. Пытки, предшествовавшие казни ничем по изощренности не отличались от «богоугодных деяний святой инквизиции». Как надо ненавидеть противостоящих тебе почти ещё подростков, чтобы творить такое? Скажу как — до дикого животного ужаса надо было их ненавидеть.

Выходит, те подростки, те дети, те мальчишки и девчонки, что приносили клятву и пионерии и комсомолу, те, кто произносили слова «Торжественно клянусь!», были не просто верующими — апостолами веры — ибо снесли всё, и безропотно. Забыть их — предать не только себя — предать Бога.

Мало кто возвысил голос в их честь сегодня, в дни «свободного рынка и здоровой конкуренции». Я пишу и мне отвратительно ставить рядом, в одном тексте, «конкурентный рынок» и тех, кто невеликими своими прожитыми годами оплатил наши игры — в рынок, в конкуренцию, в бесконечную и настойчивую «заботу о самом себе». Отвращение. Почти физическая боль.

Мало кто возвысил за них голос...

И всё же.

В 2012-ом воркутинский писатель и историк (из шахтёрской семьи) Игорь Веркин закончил и опубликовал роман «Облачный полк» — о партизане Саныче, то есть — о Лёне Голикове. Роман выдержал с того времени восемь переизданий, а то и больше. Роман ушёл в народ.

Почему?

Потому, что Голиков там живой. Злой, ненавидящий, любящий и влюблённый, жёсткий, упрямый как скала, отчаянный, бесшабашный и готовый встретить смерть в любой из дней. Есть Родина. Есть долг. А есть, в приложение к тому и другому, смерть. Она может и не случиться, но если уж на роду написано быть героем, жди беды — иначе где геройство твоё сгодится, нужнее нужного будет?

Я «Облачный полк» перечитывал трижды — оказываешься прям там, кожей чувствуешь — вот сейчас и тебя очередью, гранатой достанут. И всё время холодно, холодно до жути. И всё время надо куда-то идти. И страшно. И ничего не известно. И есть только вера в Победу. Любой ценой.

Есть в книге и встреча со странным художником, в заброшенной деревне. Огромная картина в полстены дома. И все праведники на ней. И нынешние, и будущие. Был там и Лёнька Голиков: «Весёлый и злой, стоит, прислонившись к стене. С копьём. В тени узкого горного ущелья, отделяющего сумрак от света, потомок Геракла в сорок третьем колене, вечно на страже. За его спиной мгла, глубокая, пронизанная почти невидимыми серебристыми нитями, в бешеных переплетениях которых угадываются смутные фигуры. Их много. И они...»

Есть на той картине и Юрка Гагарин. И если что кому на роду написано... А мог ведь и погибнуть в деревне Клушино, когда брата младшего, повешенного немцем на шарфе спасал. Выходит, был бы пионером-героем... Понимаете о чём я? Мы окружены сонмом святых Красной Империи. Но, где же храмы, пусть и внутренние, пусть и в наших душах? «Мы помним!» — скажете вы. И я отвечу, что да, но уж больно избирательно. Со многими оговорками.

История оговорок не терпит.

Петя Клыпа, тот самый рядовой музвзвода Брестской крепости, историю которого раскопал (да и самого Петю спас, на свет божий вытащил) писатель Сергей Смирнов, он же не ангелом был ни разу. Тот Петя Клыпа. Отчаянный и бесстрашный, до последнего часа таскавший котелками воду с Буга — для раненых и пулемётов, собиравший по развалинам патроны и оружие, еду. Когда гарнизон пал, Клыпа попал в плен, был угнан в Германию, где и батрачил на «добрых немецких бюргеров», пока американцы не пришли. Летом 45-го был передан советским войскам. Прошёл фильтрацию, был мобилизован в Красную армию, а в ноябре 45-го уволен в запас. И отправлен в Брянск, в родные места, где и связался со шпаной уголовной, отличился в грабежах и бандитизме, получил в 49-ом 25 лет Колымы с полным поражением в правах и... И был найден писателем Смирновым, изучающим архивы Брестской крепости и буквально вгрызавшемся в её историю. Очень хороший был и писатель и человек.

Так вот Смирнов когда всё про Клыпу узнал, а было это в 53-ем, поначалу дрогнул. Оно и понятно — как быть, что делать? А потом, пустил в ход все свои связи и регалии, пошёл по кабинетам и добился помилования. И 23-го декабря 1955-го, герой Брестской крепости Пётр Клыпа был досрочно выпущен на свободу. И прожил пусть и не самую долгую, но честную жизнь. Умер в декабре 1983-го. В июне 41-го было ему неполных 15 лет...

Это я к чему?

Не убоялась советская пропаганда, рассказала судьбу Петра Клыпы, как она есть. И Пётр Клыпа прошлого своего не убоялся — до конца жизни работал токарем на брянском заводе «Строммашина», встречался со школьниками, рассказывал о себе, о войне, его именем были названы многие пионерские дружины Советского Союза, он был награждён орденом Отечественной войны 1-ой степени...

Пару лет назад попался мне на глаза фильм Натальи Кудряшёвой со странным названием «Пионеры-герои» (2015). Грустный фильм о трёх бывших советских детях — Оле, Кате и Андрее. Тут тебе и советское прошлое, как они в пионеры вступать готовятся, тут тебе и хлебные чернильницы и письмо молоком (после прочтения рассказов о Ленине), тут тебе и душевные метания — сдавать милиции или не сдавать, деда самогонщика... Не смешно. Скорее, больно. Потому что дети верят, и верят отчаянно, а взрослые... А взрослые больше не верят. Есть там и такой диалог бывших пионеров, Кати и Андрея:

— А ты в детстве о чём мечтал?

— Подвиг совершить.

— Да, я тоже...

— Ну, и как? Совершила?

— Не, а... А ты?

— В Москву вон переехал... Я в детстве хотел таблетку от смерти придумать, чтоб никто никогда не умирал. Я её у себя в тетрадке рисовал, как она органы всякие заживляет... Жалко тетрадки этой нет...

— А, может, реально подвиг совершить? Спасти кого-нибудь. Стать матерью-героиней?.. В жизни всегда есть место подвигу...

В финале фильма повзрослевшая Катя подвиг совершит — спасёт во время теракта в Москве ребёнка, закроет его своим телом. И увидит себя в посмертии — на аллее пионеров-героев. И пойдёт по небесной лестнице в пионерский-советский рай. И девчонки в конопушках, белых платьях и красных галстуках, будут ей на каждой ступени той лестницы пионерский салют отдавать.

Плывут пароходы - привет Мальчишу!

Пролетают летчики - привет Мальчишу!

Пробегут паровозы - привет Мальчишу!

А пройдут пионеры - салют Мальчишу!

От этого фильма (не рассказывать же весь сюжет) переворачивается внутри то, что в просторечье называется совестью. Почему в просторечье? Потому что всё чаще только там она и встречается. Мрачными красками заканчиваю повествование. Удалось ли сказать главное? Многие ли из нас видели тот фильм?

Надо найти способ (я его не знаю, бьюсь в поисках) рассказать о детях-героях той Великой Войны так, чтобы виделись они и нам и нашим детям совершенно живыми, настоящими, без пафоса дурацкого и без ненужного лоска.

Не в том беда, что почти в каждом парке Советского Союза была аллея пионеров-героев и всё «как бы размылось со временем», а в том беда, что своих святых забывать нельзя. Ни в какой из моментов истории. Ни в один из них... А уж крещёные они, не крещёные — пред Богом все равны.

Пропаганда — пропагандой.

Вера — всегда над ней.

Вместе они — оружие безотказное, если делать всё по чести и по совести.

Руки прочь от Китая!

Не забывайте, что там в свободной России, раздался призыв «Руки прочь от Китая!»… для лозунгов издающихся из Москвы, расстояния не существует. – Сунь Ятсен, первый президент Китайской Республики,1924 год

Для лозунгов из Москвы, расстояния не существует, как не существовало сферы искусства, которая бы в то время не служила агитационным целям нового государства. Братский союз Дракона и Медведя придуман не вчера и не в противовес окружающим обезьянам. И усиление работы по освещению этого союза происходит в определенные исторические моменты, как происходит в данный момент, как это происходило во время и после революции 1917 года.

Медленно отступающая армия Колчака, через Сибирь и Дальний Восток шла в Харбин и Тяньцзин, Пекин и Шанхай, ведя за собой русскую эмиграцию. Независимая Дальневосточная республика (ДВР) ненадолго стала ковчегом для творческой интеллигенции, бежавшей на Восток. Ее продвижение оказало мощное воздействие на литературную и художественную жизнь Сибири и Дальнего Востока, ставшими территорией активного культурного трансфера. Несмотря на то, что во время существования ДВР не было четкой границы между «красными» и «белыми» деятелями культуры, писатели, журналисты оставшиеся или вернувшиеся на родину вынуждены были скрывать свои публикации в «контрреволюционной» дальневосточной печати.

Качественно новая культура на Дальнем востоке испытала влияние авангарда и модерна, соединила в себе трагизм нового времени и эмиграции, гражданской войны и восточный колорит. Известное путешествие Давида Бурлюка и Владимира Гольцшмидта по Транссибирской магистрали, работа футуристов Сергея Третьякова и Николая Асеева в газетах и журналах Владивостока, прибытие профессиональных литераторов и журналистов из столиц и европейской части России привели к появлению на Дальнем Востоке новой культуры. Как естественное продолжение этого движения на Восток, появляется некое пространство культурного взаимодействия между СССР и Китаем, которое достигает своего пика в 1924-27 годах.

Именно это время было в Китае периодом активного подъёма национально — освободительного движения, перед началом Гражданской войны. В мае 1924 года устанавливаются дипломатические отношения между СССР и Китаем. В сентябре 1924 года в Советском Союзе проходит широкая кампания по поддержке китайского народа, лозунг которой известен до сих пор - «Руки прочь от Китая!». В советском информационном и культурном пространстве стали появляться произведения, посвященные Поднебесной. Публиковались стихи о Китае В. Маяковского, А. Жарова, И. Уткина, Демьяна Бедного, Н. Асеева, очерки Сергея Третьякова, Зинаиды Рихтер, Николая Костарева, Оскара Эрдберга, и др., рассказ Н. Тихонова о Сунь Ятсене, поэма Сакена Сейфуллина, книга Веры Юреневой "Мои записки о китайском театре"; был поставлен первый советский балет "Красный мак" Р. Глиэра, появился первый полнометражный мультфильм "Китай в огне", документальные кинофильмы "Великий перелет" и "Шанхайский дневник". Газеты почти ежедневно помещали карикатуры художников Моора, Б. Ефимова, Дени на врагов Китая, столичные зрители восторженно встречали подвиг китайца Син Би-у - главного героя пьесы "Бронепоезд 14 - 69".

Поэт Сергей Третьяков, знакомый нам по «ЛЕФу», в 1921 году, вернувшись из Китая в Москву, делает доклад в ИЗО коллегии Наркомпроса о китайских впечатлениях. Появилась задумка сюжета пьесы "Голубой экспресс". Действие должно было происходить в Китае и разворачиваться вокруг случая с захватом в плен китайцами поезда с европейцами. О пьесе, вспоминал С. Третьяков, "мы много мечтали в 1923 - 24 году с Сергеем Эйзенштейном, тогда режиссером пролеткультовского театра". В 1924 году переезжает в Пекин, где по приглашению преподает русскую литературу студентам русской секции Пекинского университета. Удивительно, учитывая, что столичные творческие союзы, в которых он состоял, мечтали о попрании той самой литературы, на обломках которой можно построить новое своё. Но в то время ориентироваться нужно было уметь быстро. Полтора года в Китае Третьяков посещал местные театры, изучал китайскую литературу. В итоге им были написаны поэма «Рычи, Китай!» и пьеса с одноименным названием, которая по его возвращении была поставлена в театре имени Мейерхольда.

Спектакль шел с аншлагом, пьеса была переведена на иностранные языки, в том числе английский, китайский и японский. Имея в виду первую постановку этой пьесы в Германии во Франкфурте-на-Майне в 1929 году, Фридрих Вольф отмечал "удивительно сильное впечатление", и считал, что наряду с другими произведениями советских драматургов "Рычи, Китай!" оказал "мощное влияние на развитие революционного театра Запада". Последнее представление ее в Китае состоялось в день образования КНР - 1 октября 1949 года. На протяжении многих лет пьеса советского писателя помогала китайскому народу в его борьбе против поработителей, была одним тем боевым культурным орудием, в котором, по словам Лу Синя, в ту пору так нуждался Китай. Сергей Третьяков понимал в пропаганде, поэтому хорошо осознавал важность работы с детско-подростковой аудиторией. Преимущественно эти произведения о Китае - «литература факта» и публицистические очерки. В 1927 году в Госиздате выходит агитационная поэма «Ли-Ян упрям». В том же году в журнале «Пионер» очерк «Пять китаев» - повесть, написанная по беседам автора со студентом Пекинского университета, «Детство Дэн Ши-хуа» (1928). В газете «Пионерская правда» выходит «Пекин (фрагмент книги очерков о современном Китае «Чжунго»)» (1928), статья «Как писать очерк» (1929), главы из повести под названием «Маленький Дэн (из биографии китайского студента) (1928).

Рикша.

У американцев толстая подошва.

Толстая подошва -

Ничего хорошего.

Если рикше подошвой в бок -

В горле клубок.

Американский сапог -

Слоновые бивни.

Жара - 50.

Плата - гривенник.

Скучно возить.

Трудно возить.

Сто фунтов пота спрятал в грязи.

Сто фунтов в банке у седока.

У рикши от бега болят бока.

Рикша молчит - хочет кушать.

Рикша слушает - у рикши уши.

Рикша тысяч народу свез

До ста.

Еще пару ног бы да хвост

Да ржать

Да кушать овес

А сдохнешь - под мост.

Просто.

Семьдесят тысяч в Пекине рикшей.

Грудью свистят к рыси привыкши.

Но -

Если голод...

Но если злоба.

Под горлом молот.

Рыгнет утроба.

Будет день их.

Рикша за поездку не спросит денег.

Крикнет рикша.

Рикша озлоблен.

Рикша на воздух кинет оглобли.

Чтоб крепче о камень хряснул затылок.

Чтоб кровь не застыла, кровь не застыла.

А если застонет -

Садану по зубью:

Лошадиным копытом своим добью.

Из поэмы «Рычи, Китай» Сергея Третьякова

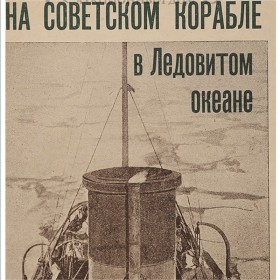

5 сентября 1924 г. на совместном заседании президиума ВЦСПС и центральных комитетов профсоюзов было создано общество «Руки прочь от Китая». В 1925-м, по заказу общества при участии китайских студентов Коммунистического университета народов Востока и учёных-китаистов, коллектив Зенона Комиссаренко создает мультипликационный полнометражный фильм «Китай в огне». Эстетическую палитру фильма, посвященного истории страны и революционным событиям 20-х годов составили традиции китайской графики, бытового рисунка и советского плаката. В работе впервые применен альбомный метод в анимации.

Молодые советские художники с самого начала увидели большие возможности искусства рисованного фильма. Уже в первых своих работах они постарались придать молодому искусству действенность и целеустремленность. В противовес рекламным и развлекательным мультипликационным пустячкам, которые делались в русской кинематографии до Великой Октябрьской социалистической революции, советские художники-мультипликаторы выпустили свой первый мультипликационный фильм «Китай в огне» — политический памфлет, направленный против закабаления китайского народа мировым империализмом. – Иван Петрович Иванов-Вано

Мультфильм становится дебютной работой для будущих классиков мультипликации - Ивана Иванова-Вано, сестёр Брумберг, Ольги Ходатаевой, Владимира Сутеева. Свои первые мультфильмы Брумберг, Иванов-Вано, вместе с сокурсниками по ВХУТЕМАСу снимали на энтузиазме, при помощи самодельных станков. Эти работы отличал авангардистский стиль, основанный на школе конструктивизма.

Был снят и огромный по тем временам «Китай в огне» (1000 метров плёнки, что при тогдашней скорости проекции занимало более 50 минут экранного времени) — мировой рекордсмен по продолжительности среди мультфильмов. В работе над фильмом, использующим метод китайской графики, рядом с первопроходцами начали работать вхутемасовцы второго призыва. – Лариса Малюкова, кинокритик

Ссылка на мультфильм тут:

https://youtu.be/hYVDe_ixcA0?si=uuaSN6ahC8ippXqk

Режиссер «Китая в огне» Зенон Петрович Комиссаренко (1900-1981) в 1919 окончил ВХУТЕМАС, где учился у Малевича, Татлина и Кузнецова, в начале 20-х вернулся в Москву из Ташкента и работал художником-плакатистом. В 1924 организовал вместе с Ю. Меркуловым и Н. Ходатаевым при ГТК первую в СССР экспериментальную мастерскую мультипликации. По данным С. С. Гинзбурга, в 1925 на студии «Межрабпом-Русь» разработал и впервые применил «альбомный метод» рисованных фаз движения, тогда же участвовал в первой выставке киноплаката, где показал себя последователем изобразительных принципов А. М. Родченко. В 1928-33 работал на студии «Госвоенкино». В 1934 отошёл от кино, посвятив себя живописи, плакату и карикатуре. Автор фотомонтажного плаката «Из всех искусств, по-моему, самое важное для России – кино (В. И. Ленин). Кино – лицом к деревне. Кино – великий конкурент не только кабака, но и церкви» (совместно с Ю. А. Меркуловым, 1925).

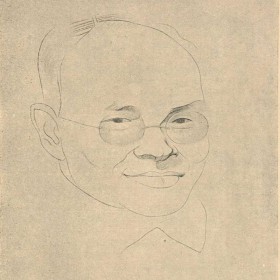

Китайско-русское культурное общение работало всегда в две стороны. Идеологическое сближение СССР и Китайской Народной Республики в 50-ые и 60-ые года двадцатого века повлекло за собой популяризацию советского искусства в Китае. Говоря о влиянии русского искусства на Китай, мы обязаны вспомнить имя Константина Мефодиевича Максимова (1913-1984), создавшего сильнейшую школу китайской масляной живописи – стиль Су – и повлиявшего на китайское агитационное искусство периода Мао и вплоть до нач. 1980-х гг. В начале 50-х годов волна «Учиться у Советского Союза» в Китае коснулась и художественной среды. Ректор Центральной академии изобразительных искусств Цзян Фэн лично попросил президента Ассоциации художников СССР А. С. Герасимова выбрать специалиста, который бы смог возглавить курсы масляной живописи и проконсультировать китайских коллег по вопросам художественного образования. Советская сторона порекомендовала преподавателя Суриковского института Константина Максимова. К.М. Максимов приехал в Китай, когда ему было 42 года. Группа, в которой он преподавал, именовалась «группа Максимова».

Сейчас ее называют «колыбелью ректоров», потому что большинство ее студентов стали деканами и ректорами художественных вузов Китая. Известный художник Диан Фэн в приветственном выступлении на церемонии встречи Максимова произнес: «Приезд Максимова в Китай позволяет нам изучить советскую теорию изобразительного искусства и накопленный веками опыт художественного образования. Мы уверены, что под руководством Максимова поднимем уровень преподавания живописи в Китае и добьемся больших успехов в деле обучения и воспитания нового поколения китайских художников». Профессором и его учениками в Китае было написано много работ.

Они служат не только свидетельством взаимоотношений между художниками двух стран в 1950-х гг. прошлого века, но и представляют собой учебный материал по истории педагогики изобразительного искусства. Константин Мефодьевич Максимов по праву считается основателем современной реалистической китайской школы живописи европейского направления. Многие воспитанники Максимова, такие как Цзинь Шанъи, Чжань Цзяньцзюнь, Хоу Иминь, Фэн Фасы, Хэ Кундэ, в будущем стали известными художниками и добились больших вершин в области масляной живописи. Их имена вошли в историю искусства Китая вместе с множеством созданных ими картин. В Поднебесной Максимова до сих пор называют «русским Рембрандтом».

Владимир Маяковский

Прочь руки от Китая!

Война,

империализма дочь,

призраком

над миром витает.

Рычи, рабочий:

— Прочь

руки от Китая! —

Эй, Макдональд,

не морочь,

в лигах

речами тая.

Назад, дредноуты!

— Прочь

руки от Китая! —

В посольском квартале,

цари точь-в-точь,

расселись,

интригу сплетая.

Сметем паутину.

— Прочь

руки от Китая! —

Ку̀ли,

чем их кули́ волочь,

рикшами

их катая —

спину выпрями!

— Прочь

руки от Китая! —

Колонией

вас

хотят истолочь.

400 миллионов —

не стая.

Громче, китайцы:

— Прочь

руки от Китая! —

Пора

эту сво̀лочь своло́чь,

со стен

Китая

кидая.

— Пираты мира,

прочь

руки от Китая! —

Мы

всем рабам

рады помочь,

сражаясь,

уча

и питая.

Мы с вами, китайцы!

— Прочь

руки от Китая! —

Рабочий,

разбойничью ночь

громи,

ракетой кидая

горящий лозунг:

— Прочь

руки от Китая!

1924 г.

Мария Мальцева-Самойлович.

Для лозунгов из Москвы, расстояния не существует, как не существовало сферы искусства, которая бы в то время не служила агитационным целям нового государства. Братский союз Дракона и Медведя придуман не вчера и не в противовес окружающим обезьянам. И усиление работы по освещению этого союза происходит в определенные исторические моменты, как происходит в данный момент, как это происходило во время и после революции 1917 года.

Медленно отступающая армия Колчака, через Сибирь и Дальний Восток шла в Харбин и Тяньцзин, Пекин и Шанхай, ведя за собой русскую эмиграцию. Независимая Дальневосточная республика (ДВР) ненадолго стала ковчегом для творческой интеллигенции, бежавшей на Восток. Ее продвижение оказало мощное воздействие на литературную и художественную жизнь Сибири и Дальнего Востока, ставшими территорией активного культурного трансфера. Несмотря на то, что во время существования ДВР не было четкой границы между «красными» и «белыми» деятелями культуры, писатели, журналисты оставшиеся или вернувшиеся на родину вынуждены были скрывать свои публикации в «контрреволюционной» дальневосточной печати.

Качественно новая культура на Дальнем востоке испытала влияние авангарда и модерна, соединила в себе трагизм нового времени и эмиграции, гражданской войны и восточный колорит. Известное путешествие Давида Бурлюка и Владимира Гольцшмидта по Транссибирской магистрали, работа футуристов Сергея Третьякова и Николая Асеева в газетах и журналах Владивостока, прибытие профессиональных литераторов и журналистов из столиц и европейской части России привели к появлению на Дальнем Востоке новой культуры. Как естественное продолжение этого движения на Восток, появляется некое пространство культурного взаимодействия между СССР и Китаем, которое достигает своего пика в 1924-27 годах.

Именно это время было в Китае периодом активного подъёма национально — освободительного движения, перед началом Гражданской войны. В мае 1924 года устанавливаются дипломатические отношения между СССР и Китаем. В сентябре 1924 года в Советском Союзе проходит широкая кампания по поддержке китайского народа, лозунг которой известен до сих пор - «Руки прочь от Китая!». В советском информационном и культурном пространстве стали появляться произведения, посвященные Поднебесной. Публиковались стихи о Китае В. Маяковского, А. Жарова, И. Уткина, Демьяна Бедного, Н. Асеева, очерки Сергея Третьякова, Зинаиды Рихтер, Николая Костарева, Оскара Эрдберга, и др., рассказ Н. Тихонова о Сунь Ятсене, поэма Сакена Сейфуллина, книга Веры Юреневой "Мои записки о китайском театре"; был поставлен первый советский балет "Красный мак" Р. Глиэра, появился первый полнометражный мультфильм "Китай в огне", документальные кинофильмы "Великий перелет" и "Шанхайский дневник". Газеты почти ежедневно помещали карикатуры художников Моора, Б. Ефимова, Дени на врагов Китая, столичные зрители восторженно встречали подвиг китайца Син Би-у - главного героя пьесы "Бронепоезд 14 - 69".

Поэт Сергей Третьяков, знакомый нам по «ЛЕФу», в 1921 году, вернувшись из Китая в Москву, делает доклад в ИЗО коллегии Наркомпроса о китайских впечатлениях. Появилась задумка сюжета пьесы "Голубой экспресс". Действие должно было происходить в Китае и разворачиваться вокруг случая с захватом в плен китайцами поезда с европейцами. О пьесе, вспоминал С. Третьяков, "мы много мечтали в 1923 - 24 году с Сергеем Эйзенштейном, тогда режиссером пролеткультовского театра". В 1924 году переезжает в Пекин, где по приглашению преподает русскую литературу студентам русской секции Пекинского университета. Удивительно, учитывая, что столичные творческие союзы, в которых он состоял, мечтали о попрании той самой литературы, на обломках которой можно построить новое своё. Но в то время ориентироваться нужно было уметь быстро. Полтора года в Китае Третьяков посещал местные театры, изучал китайскую литературу. В итоге им были написаны поэма «Рычи, Китай!» и пьеса с одноименным названием, которая по его возвращении была поставлена в театре имени Мейерхольда.

Спектакль шел с аншлагом, пьеса была переведена на иностранные языки, в том числе английский, китайский и японский. Имея в виду первую постановку этой пьесы в Германии во Франкфурте-на-Майне в 1929 году, Фридрих Вольф отмечал "удивительно сильное впечатление", и считал, что наряду с другими произведениями советских драматургов "Рычи, Китай!" оказал "мощное влияние на развитие революционного театра Запада". Последнее представление ее в Китае состоялось в день образования КНР - 1 октября 1949 года. На протяжении многих лет пьеса советского писателя помогала китайскому народу в его борьбе против поработителей, была одним тем боевым культурным орудием, в котором, по словам Лу Синя, в ту пору так нуждался Китай. Сергей Третьяков понимал в пропаганде, поэтому хорошо осознавал важность работы с детско-подростковой аудиторией. Преимущественно эти произведения о Китае - «литература факта» и публицистические очерки. В 1927 году в Госиздате выходит агитационная поэма «Ли-Ян упрям». В том же году в журнале «Пионер» очерк «Пять китаев» - повесть, написанная по беседам автора со студентом Пекинского университета, «Детство Дэн Ши-хуа» (1928). В газете «Пионерская правда» выходит «Пекин (фрагмент книги очерков о современном Китае «Чжунго»)» (1928), статья «Как писать очерк» (1929), главы из повести под названием «Маленький Дэн (из биографии китайского студента) (1928).

Рикша.

У американцев толстая подошва.

Толстая подошва -

Ничего хорошего.

Если рикше подошвой в бок -

В горле клубок.

Американский сапог -

Слоновые бивни.

Жара - 50.

Плата - гривенник.

Скучно возить.

Трудно возить.

Сто фунтов пота спрятал в грязи.

Сто фунтов в банке у седока.

У рикши от бега болят бока.

Рикша молчит - хочет кушать.

Рикша слушает - у рикши уши.

Рикша тысяч народу свез

До ста.

Еще пару ног бы да хвост

Да ржать

Да кушать овес

А сдохнешь - под мост.

Просто.

Семьдесят тысяч в Пекине рикшей.

Грудью свистят к рыси привыкши.

Но -

Если голод...

Но если злоба.

Под горлом молот.

Рыгнет утроба.

Будет день их.

Рикша за поездку не спросит денег.

Крикнет рикша.

Рикша озлоблен.

Рикша на воздух кинет оглобли.

Чтоб крепче о камень хряснул затылок.

Чтоб кровь не застыла, кровь не застыла.

А если застонет -

Садану по зубью:

Лошадиным копытом своим добью.

Из поэмы «Рычи, Китай» Сергея Третьякова

5 сентября 1924 г. на совместном заседании президиума ВЦСПС и центральных комитетов профсоюзов было создано общество «Руки прочь от Китая». В 1925-м, по заказу общества при участии китайских студентов Коммунистического университета народов Востока и учёных-китаистов, коллектив Зенона Комиссаренко создает мультипликационный полнометражный фильм «Китай в огне». Эстетическую палитру фильма, посвященного истории страны и революционным событиям 20-х годов составили традиции китайской графики, бытового рисунка и советского плаката. В работе впервые применен альбомный метод в анимации.

Молодые советские художники с самого начала увидели большие возможности искусства рисованного фильма. Уже в первых своих работах они постарались придать молодому искусству действенность и целеустремленность. В противовес рекламным и развлекательным мультипликационным пустячкам, которые делались в русской кинематографии до Великой Октябрьской социалистической революции, советские художники-мультипликаторы выпустили свой первый мультипликационный фильм «Китай в огне» — политический памфлет, направленный против закабаления китайского народа мировым империализмом. – Иван Петрович Иванов-Вано

Мультфильм становится дебютной работой для будущих классиков мультипликации - Ивана Иванова-Вано, сестёр Брумберг, Ольги Ходатаевой, Владимира Сутеева. Свои первые мультфильмы Брумберг, Иванов-Вано, вместе с сокурсниками по ВХУТЕМАСу снимали на энтузиазме, при помощи самодельных станков. Эти работы отличал авангардистский стиль, основанный на школе конструктивизма.

Был снят и огромный по тем временам «Китай в огне» (1000 метров плёнки, что при тогдашней скорости проекции занимало более 50 минут экранного времени) — мировой рекордсмен по продолжительности среди мультфильмов. В работе над фильмом, использующим метод китайской графики, рядом с первопроходцами начали работать вхутемасовцы второго призыва. – Лариса Малюкова, кинокритик

Ссылка на мультфильм тут:

https://youtu.be/hYVDe_ixcA0?si=uuaSN6ahC8ippXqk

Режиссер «Китая в огне» Зенон Петрович Комиссаренко (1900-1981) в 1919 окончил ВХУТЕМАС, где учился у Малевича, Татлина и Кузнецова, в начале 20-х вернулся в Москву из Ташкента и работал художником-плакатистом. В 1924 организовал вместе с Ю. Меркуловым и Н. Ходатаевым при ГТК первую в СССР экспериментальную мастерскую мультипликации. По данным С. С. Гинзбурга, в 1925 на студии «Межрабпом-Русь» разработал и впервые применил «альбомный метод» рисованных фаз движения, тогда же участвовал в первой выставке киноплаката, где показал себя последователем изобразительных принципов А. М. Родченко. В 1928-33 работал на студии «Госвоенкино». В 1934 отошёл от кино, посвятив себя живописи, плакату и карикатуре. Автор фотомонтажного плаката «Из всех искусств, по-моему, самое важное для России – кино (В. И. Ленин). Кино – лицом к деревне. Кино – великий конкурент не только кабака, но и церкви» (совместно с Ю. А. Меркуловым, 1925).

Китайско-русское культурное общение работало всегда в две стороны. Идеологическое сближение СССР и Китайской Народной Республики в 50-ые и 60-ые года двадцатого века повлекло за собой популяризацию советского искусства в Китае. Говоря о влиянии русского искусства на Китай, мы обязаны вспомнить имя Константина Мефодиевича Максимова (1913-1984), создавшего сильнейшую школу китайской масляной живописи – стиль Су – и повлиявшего на китайское агитационное искусство периода Мао и вплоть до нач. 1980-х гг. В начале 50-х годов волна «Учиться у Советского Союза» в Китае коснулась и художественной среды. Ректор Центральной академии изобразительных искусств Цзян Фэн лично попросил президента Ассоциации художников СССР А. С. Герасимова выбрать специалиста, который бы смог возглавить курсы масляной живописи и проконсультировать китайских коллег по вопросам художественного образования. Советская сторона порекомендовала преподавателя Суриковского института Константина Максимова. К.М. Максимов приехал в Китай, когда ему было 42 года. Группа, в которой он преподавал, именовалась «группа Максимова».

Сейчас ее называют «колыбелью ректоров», потому что большинство ее студентов стали деканами и ректорами художественных вузов Китая. Известный художник Диан Фэн в приветственном выступлении на церемонии встречи Максимова произнес: «Приезд Максимова в Китай позволяет нам изучить советскую теорию изобразительного искусства и накопленный веками опыт художественного образования. Мы уверены, что под руководством Максимова поднимем уровень преподавания живописи в Китае и добьемся больших успехов в деле обучения и воспитания нового поколения китайских художников». Профессором и его учениками в Китае было написано много работ.

Они служат не только свидетельством взаимоотношений между художниками двух стран в 1950-х гг. прошлого века, но и представляют собой учебный материал по истории педагогики изобразительного искусства. Константин Мефодьевич Максимов по праву считается основателем современной реалистической китайской школы живописи европейского направления. Многие воспитанники Максимова, такие как Цзинь Шанъи, Чжань Цзяньцзюнь, Хоу Иминь, Фэн Фасы, Хэ Кундэ, в будущем стали известными художниками и добились больших вершин в области масляной живописи. Их имена вошли в историю искусства Китая вместе с множеством созданных ими картин. В Поднебесной Максимова до сих пор называют «русским Рембрандтом».

Владимир Маяковский

Прочь руки от Китая!

Война,

империализма дочь,

призраком

над миром витает.

Рычи, рабочий:

— Прочь

руки от Китая! —

Эй, Макдональд,

не морочь,

в лигах

речами тая.

Назад, дредноуты!

— Прочь

руки от Китая! —

В посольском квартале,

цари точь-в-точь,

расселись,

интригу сплетая.

Сметем паутину.

— Прочь

руки от Китая! —

Ку̀ли,

чем их кули́ волочь,

рикшами

их катая —

спину выпрями!

— Прочь

руки от Китая! —

Колонией

вас

хотят истолочь.

400 миллионов —

не стая.

Громче, китайцы:

— Прочь

руки от Китая! —

Пора

эту сво̀лочь своло́чь,

со стен

Китая

кидая.

— Пираты мира,

прочь

руки от Китая! —

Мы

всем рабам

рады помочь,

сражаясь,

уча

и питая.

Мы с вами, китайцы!

— Прочь

руки от Китая! —

Рабочий,

разбойничью ночь

громи,

ракетой кидая

горящий лозунг:

— Прочь

руки от Китая!

1924 г.

Мария Мальцева-Самойлович.

Названная в честь Фингер

Вероятно, не было среди художников русского авангарда другого человека с таким же непростым происхождением, как Вера Михайловна Ермолаева.

Ермолаева — это по отцу: отец — председатель земской управы в Петровском уезде Саратовской губернии; дед — участник войны 1812 года, род ведет историю от татарских помещиков на службе у первых Романовых.

По матери же — Унгерн-Унковская. И Унгерны, и Унковские — еще более древние дворянские роды; но если знаменитый по книгам Юзефовича и Пелевина барон Унгерн приходился художнице родственником все-таки довольно дальним, то председатель Санкт-Петербургской городской думы в 1908-1911 гг. Сергей Владимирович Унковский — судя по всему, ее родной дядя.

Что до отца, то Михаил Сергеевич Ермолаев политикой тоже интересовался, но официальной должностью не ограничивался. Покровительствовал народовольцам и дружил с сестрами Фигнер. Более того — дочку назвал, как раз, в честь старшей. С 1897 по 1901 издавал журнал «Жизнь — знаменитый, хоть и недолго просуществовавший легальный орган русского марксизма; тут печатались Ленин, Горький, Чехов, Бунин, да кто только ни печатался.

Вера родилась в 1893 году, через десять лет после своего старшего брата Константина Михайловича. Нам сегодня имя Константина Ермолаева ничего не говорит, но в сочинениях Ленина он не раз упоминается как товарищ Роман — впрочем, упоминается исключительно в полемическом контексте, потому что Константин «Роман» Ермолаев — один из лидеров меньшевиков, соратник Мартова и Бронштейна-Гарви. На Лондонском съезде 1907 года Ермолаев был избран кандидатом в ЦК РСДРП от меньшевиков, в 1912 г. был сослан царским правительством в Иркутск, а после Февраля вернулся в Петроград и был избран в состав ЦИК Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Одним словом, ясно, что Вера Михайловна росла в крайне наэлектризованной и политизированной атмосфере.

Ребенком она упала с лошади и сломала не то ногу, не то позвоночник, долго ходила с костылями, лечилась в Европе, куда в 1901 году от греха подальше уехала семья. После революции 1905 года семья вернулась в Петербург, где Вера поступила в гимназию кн. Оболенской, которую окончила в 1910-ом. Ну да, мир тесен: ту же гимназию двадцатью годами раньше окончила Надежда Константиновна Крупская, Вера училась здесь одновременно с дочками Столыпина, а в тот же год, когда Ермолаева гимназию окончила, в нее поступила Вера Слоним, которая еще через пятнадцать лет выйдет замуж за одного там молодого писателя и станет Верой Набоковой.

Что же до отца писателя, Владимира Дмитриевича Набокова, то 12 марта 1917 года в Михайловском театре он председательствует на митинге деятелей искусств, где присутствуют 1400 человек, выступают Горький, Маяковский, Мейерхольд, Зданевич, Пунин — разражается страшный скандал, левые художники выступают категорически против создания чего-то вроде министерства искусства в новом государстве и требуют созыва учредительного собрания деятелей искусств. Именно в противовес организованному Временным правительством Особому совещанию по делам искусств 21 марта содается федерация «Свобода искусству», при котором еще через несколько дней возникают сразу два художественных общества — «На революцию» и «Искусство.Революция» — причем Вера Ермолаева входит в состав бюро обеих обществ. (Кто там еще? Ну помимо упомянутых Маяковского и Мейерхольда — Шкловский, Брик, Татлин, Кузмин, много еще кто.)

К тому моменту 24-летняя Ермолаева успела поучиться в студии Берштейна и около года провести в Париже, где насмотрелась на всю самую современную живопись, она начинающий художник, есть интереснейшие ее масло и графика того времени, но не менее важно то, что она выросла в атмосфере политических споров, общественной деятельности — и в башне из слоновой кости она запираться явно не собирается.

«На революцию», «Искусство.Революция», воззвания, митинги, флаги и плакаты, рабочие демонстрации — потом, через пару месяцев, СДИ, Союз деятелей искусств, в который Ермолаева тоже входит. Никакого самоуправления художников не получилось, но годы были веселые. В голодном Петрограде 1918-го Ермолаева входит в артель «Сегодня», которая издает книги, в том числе с ее иллюстрациями: «Пионеры» Уолта Уитмена «Мышата» и «Сегодня» Натана Венгерова (будущего редактора «Ежа» и «Мурзилки»), проводит выставки и нечто вроде домашних спектаклей, которые называются «живыми журналами». В апреле 1919-ого по направлению отдела ИЗО Наркомпроса Ермолаева едет в Витебск, в только что организованную Шагалом школу преподавателем.

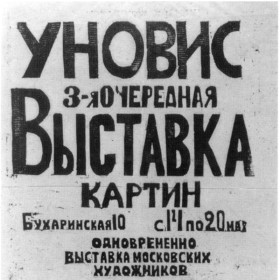

В ноябре в Витебск приедет Малевич, и для Ермолаевой начнется новая эпоха. Она работает над эскизами декораций и костюмов для постановки «Победы над Солнцем», преподает, учится и активно участвует в общественной жизни. Сначала в составе ПОСНОВИСа — «Последователей нового искусства», а потом УНОВИСа — «Утвердителей нового искусства».

В мастерской Ермолаевой изучают сезаннизм, кубизм и кубофутуризм; предполагается, что это необходимый шаг на пути к супрематизму. Малевич и Ермолаева явно находят общий язык; при этом, в отличие от того же Лисицкого, не говоря уж о Шагале, Ермолаева не пытается ни оспорить авторитет Малевича, ни строить свою собственную независимую школу.

Летом 1919-го к сестре приехал брат-меньшевик, уже больной тифом. Заболеть он успел то ли на территориях, занятых Колчаком, откуда чудом умудрился бежать, то ли уже в Петрограде, откуда приехал в Витебск отъедаться, — но так или иначе он не прожил и нескольких месяцев и умер на руках у сестры.

Весной 1920-го витебская школа будет преобразована в Витебские ГСХМ, и когда в июне Шагал уедет из Витебска, руководитель Отдела ИЗО Наркомпроса Штеренберг назначит Ермолаеву уполномоченной ГСХМ вместо Шагала. Помимо этого она избрана в ЦК УНОВИС — мы уже упоминали, что УНОВИС мыслил себя именно партией художников, на манер РСДРП, и да, «т. Ермолаева» тоже читает доклады, участвует в заседаниях, голосует за резолюции и вот это вот все.

Надо думать, Ермолаева проявила себя как хороший организатор и деятельный общественник. И дело не только в верности Малевичу или его личной симпатии к ней. Малевича уже не было в Витебске летом 1921-го, когда ВГСХМ были преобразованы в Витебский Художественно-практический институт и переподчинены местному Губпрофобру (что-то вроде РОНО) — но все-таки Ермолаева была назначена ректором нового вуза.

А что же Малевич? Малевич в Петрограде, и в августе 1922-го Ермолаева едет вслед за ним, как и многие другие его ученики. Причем если хоть что-то из коллекции музея витебской школы вообще оказалось спасено, то обязаны мы этим именно ей — перед отъездом Ермолаева написала запрос в Музей художественной культуры, и Петроградское управление научных и художественных учреждений дало ей полномочия на перевозку картин в Петроград.

В 1923 году Музей художественной культуры преобразуется в Государственный институт художественной культуры, ГИНХУК, Малевич становится его директором, а Ермолаева — руководителем лаборатории цвета.

В ГИНХУКе собрались едва ли не все ученики Малевича, большинство из них значительно младше Ермолаевой и именно что сформировались как художники под влиянием Учителя. Саму Ермолаеву даже с трудом можно назвать супрематисткой. Есть одна ее знаменитая супрематическая работа «Супрематический дизайн фасада здания» 1920 года (продана в 2018-ом на «Сотбис» за $351 тыс.), есть еще несколько супрематических эскизов и набросков, но куда больше — фигуративной графики и живописи.

Что ж, возможно для Малевича были ценны среди прочего как раз ее организаторские способности; вот она на знаменитой фотографии еще из Витебска, прямо рядом с Малевичем, среди других учеников — сразу понятно, кто тут готов сбежать пить пиво, а кто вот сейчас построит детишек и поведет их на обед.

После закрытия ГИНХУКА Ермолаева легко возвращается к фигуративной графике, к обычной работе художника, к книжным иллюстрациям, в основном, разумеется, детской книге. Кроме басен Крылова и собственных книжек-картинок («Собачки», «Кот Памфил»), она оформляет книги Хармса («Иван Иваныч Самовар»), Введенского («Много зверей», «Рыбаки»), Заболоцкого («Восток в огне»), а еще Асеева, Шварца и многих других. Рисует для журналов «Чиж» и «Еж». В 1933-ем ее старый знакомый Натан Венгров при содействии Горького организует Государственное издательство детской литературы, знаменитый Детгиз, и Ермолаева переходит на работу в него.

От Малевича Ермолаева отошла, однако привычка что-нибудь организовывать — штука посильнее «Фауста» Гете: в 1929-ом она основывает Группу живописно-пластического реализма. Группа — Стерлигов, Юдин, Суетин, Казанская, Лепорская, Коган и др. — собирается у нее дома, устраивает выставки и обсуждения.

Что произошло потом — по большому счету, не вполне понятно до сих пор.

Совершенно точно одно: 1 декабря 1934-го безработный член ВКП(б) Леонид Николаев в коридоре Смольного застрелил Кирова. Все остальное — все еще территория мифов, догадок и идеологических спекуляций.

Вопреки распространенному мифу, Николаев, вероятнее всего, действовал один, без всякой организации, просто как фанатик-одиночка. Но страна была перегрета и уже готова к новому витку гражданской войны. Громкое политическое убийство сорвало ее с петель. Заработали механизмы борьбы за власть и противостояния группировок.

Похоже, что кружок Ермолаевой пал жертвой этой борьбы и этого противостояния. 25 декабря была арестована и сама Ермолаева, и ее ученица Мария Казанская, и соратница по УНОВИСу Нина Коган, и художники Владимир Стерлигов, Лев Гальперин и Константин Рождественский.

Что там произошло? Правда ли, что советская власть тупо ненавидела всех художников авангарда и старалась от них избавиться? Но почему тогда были отпущены и Казанская, и Коган? Почему Стерлигов провел в лагере полтора года и был отпущен, а Ермолаева — расстреляна в том же лагере в 1937 году? Дворянское происхождение? Но ее друг и еще один ученик Малевича Суетин оставался художественным руководителем ЛФЗ до самой смерти в 1954-ом, хотя тоже был дворянин. Вопросов тут куда больше, чем ответов.

Думается, в обстановке 1934 года особенное значение могло иметь то, что ее брат был не кто-нибудь, а тот самый товарищ «Роман», соратник Мартова и Бронштейна, от которых один шаг до Троцкого и еще пол-шага — до Каменева с Зиновьевым. Но и это, в общем, не более чем догадка.

Увы, до тех пор, пока архивные документы по этому делу не изучены, мы так толком и не узнаем, что именно произошло.

Вера Фигнер, в честь которой председатель земской управы Ермолаев когда-то назвал дочь, умрет в Москве в 1942 году от пневмонии в возрасте 89 лет.

Вадим Левенталь.

Ермолаева — это по отцу: отец — председатель земской управы в Петровском уезде Саратовской губернии; дед — участник войны 1812 года, род ведет историю от татарских помещиков на службе у первых Романовых.

По матери же — Унгерн-Унковская. И Унгерны, и Унковские — еще более древние дворянские роды; но если знаменитый по книгам Юзефовича и Пелевина барон Унгерн приходился художнице родственником все-таки довольно дальним, то председатель Санкт-Петербургской городской думы в 1908-1911 гг. Сергей Владимирович Унковский — судя по всему, ее родной дядя.

Что до отца, то Михаил Сергеевич Ермолаев политикой тоже интересовался, но официальной должностью не ограничивался. Покровительствовал народовольцам и дружил с сестрами Фигнер. Более того — дочку назвал, как раз, в честь старшей. С 1897 по 1901 издавал журнал «Жизнь — знаменитый, хоть и недолго просуществовавший легальный орган русского марксизма; тут печатались Ленин, Горький, Чехов, Бунин, да кто только ни печатался.

Вера родилась в 1893 году, через десять лет после своего старшего брата Константина Михайловича. Нам сегодня имя Константина Ермолаева ничего не говорит, но в сочинениях Ленина он не раз упоминается как товарищ Роман — впрочем, упоминается исключительно в полемическом контексте, потому что Константин «Роман» Ермолаев — один из лидеров меньшевиков, соратник Мартова и Бронштейна-Гарви. На Лондонском съезде 1907 года Ермолаев был избран кандидатом в ЦК РСДРП от меньшевиков, в 1912 г. был сослан царским правительством в Иркутск, а после Февраля вернулся в Петроград и был избран в состав ЦИК Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.

Одним словом, ясно, что Вера Михайловна росла в крайне наэлектризованной и политизированной атмосфере.

Ребенком она упала с лошади и сломала не то ногу, не то позвоночник, долго ходила с костылями, лечилась в Европе, куда в 1901 году от греха подальше уехала семья. После революции 1905 года семья вернулась в Петербург, где Вера поступила в гимназию кн. Оболенской, которую окончила в 1910-ом. Ну да, мир тесен: ту же гимназию двадцатью годами раньше окончила Надежда Константиновна Крупская, Вера училась здесь одновременно с дочками Столыпина, а в тот же год, когда Ермолаева гимназию окончила, в нее поступила Вера Слоним, которая еще через пятнадцать лет выйдет замуж за одного там молодого писателя и станет Верой Набоковой.

Что же до отца писателя, Владимира Дмитриевича Набокова, то 12 марта 1917 года в Михайловском театре он председательствует на митинге деятелей искусств, где присутствуют 1400 человек, выступают Горький, Маяковский, Мейерхольд, Зданевич, Пунин — разражается страшный скандал, левые художники выступают категорически против создания чего-то вроде министерства искусства в новом государстве и требуют созыва учредительного собрания деятелей искусств. Именно в противовес организованному Временным правительством Особому совещанию по делам искусств 21 марта содается федерация «Свобода искусству», при котором еще через несколько дней возникают сразу два художественных общества — «На революцию» и «Искусство.Революция» — причем Вера Ермолаева входит в состав бюро обеих обществ. (Кто там еще? Ну помимо упомянутых Маяковского и Мейерхольда — Шкловский, Брик, Татлин, Кузмин, много еще кто.)

К тому моменту 24-летняя Ермолаева успела поучиться в студии Берштейна и около года провести в Париже, где насмотрелась на всю самую современную живопись, она начинающий художник, есть интереснейшие ее масло и графика того времени, но не менее важно то, что она выросла в атмосфере политических споров, общественной деятельности — и в башне из слоновой кости она запираться явно не собирается.

«На революцию», «Искусство.Революция», воззвания, митинги, флаги и плакаты, рабочие демонстрации — потом, через пару месяцев, СДИ, Союз деятелей искусств, в который Ермолаева тоже входит. Никакого самоуправления художников не получилось, но годы были веселые. В голодном Петрограде 1918-го Ермолаева входит в артель «Сегодня», которая издает книги, в том числе с ее иллюстрациями: «Пионеры» Уолта Уитмена «Мышата» и «Сегодня» Натана Венгерова (будущего редактора «Ежа» и «Мурзилки»), проводит выставки и нечто вроде домашних спектаклей, которые называются «живыми журналами». В апреле 1919-ого по направлению отдела ИЗО Наркомпроса Ермолаева едет в Витебск, в только что организованную Шагалом школу преподавателем.

В ноябре в Витебск приедет Малевич, и для Ермолаевой начнется новая эпоха. Она работает над эскизами декораций и костюмов для постановки «Победы над Солнцем», преподает, учится и активно участвует в общественной жизни. Сначала в составе ПОСНОВИСа — «Последователей нового искусства», а потом УНОВИСа — «Утвердителей нового искусства».

В мастерской Ермолаевой изучают сезаннизм, кубизм и кубофутуризм; предполагается, что это необходимый шаг на пути к супрематизму. Малевич и Ермолаева явно находят общий язык; при этом, в отличие от того же Лисицкого, не говоря уж о Шагале, Ермолаева не пытается ни оспорить авторитет Малевича, ни строить свою собственную независимую школу.

Летом 1919-го к сестре приехал брат-меньшевик, уже больной тифом. Заболеть он успел то ли на территориях, занятых Колчаком, откуда чудом умудрился бежать, то ли уже в Петрограде, откуда приехал в Витебск отъедаться, — но так или иначе он не прожил и нескольких месяцев и умер на руках у сестры.

Весной 1920-го витебская школа будет преобразована в Витебские ГСХМ, и когда в июне Шагал уедет из Витебска, руководитель Отдела ИЗО Наркомпроса Штеренберг назначит Ермолаеву уполномоченной ГСХМ вместо Шагала. Помимо этого она избрана в ЦК УНОВИС — мы уже упоминали, что УНОВИС мыслил себя именно партией художников, на манер РСДРП, и да, «т. Ермолаева» тоже читает доклады, участвует в заседаниях, голосует за резолюции и вот это вот все.

Надо думать, Ермолаева проявила себя как хороший организатор и деятельный общественник. И дело не только в верности Малевичу или его личной симпатии к ней. Малевича уже не было в Витебске летом 1921-го, когда ВГСХМ были преобразованы в Витебский Художественно-практический институт и переподчинены местному Губпрофобру (что-то вроде РОНО) — но все-таки Ермолаева была назначена ректором нового вуза.

А что же Малевич? Малевич в Петрограде, и в августе 1922-го Ермолаева едет вслед за ним, как и многие другие его ученики. Причем если хоть что-то из коллекции музея витебской школы вообще оказалось спасено, то обязаны мы этим именно ей — перед отъездом Ермолаева написала запрос в Музей художественной культуры, и Петроградское управление научных и художественных учреждений дало ей полномочия на перевозку картин в Петроград.

В 1923 году Музей художественной культуры преобразуется в Государственный институт художественной культуры, ГИНХУК, Малевич становится его директором, а Ермолаева — руководителем лаборатории цвета.

В ГИНХУКе собрались едва ли не все ученики Малевича, большинство из них значительно младше Ермолаевой и именно что сформировались как художники под влиянием Учителя. Саму Ермолаеву даже с трудом можно назвать супрематисткой. Есть одна ее знаменитая супрематическая работа «Супрематический дизайн фасада здания» 1920 года (продана в 2018-ом на «Сотбис» за $351 тыс.), есть еще несколько супрематических эскизов и набросков, но куда больше — фигуративной графики и живописи.

Что ж, возможно для Малевича были ценны среди прочего как раз ее организаторские способности; вот она на знаменитой фотографии еще из Витебска, прямо рядом с Малевичем, среди других учеников — сразу понятно, кто тут готов сбежать пить пиво, а кто вот сейчас построит детишек и поведет их на обед.

После закрытия ГИНХУКА Ермолаева легко возвращается к фигуративной графике, к обычной работе художника, к книжным иллюстрациям, в основном, разумеется, детской книге. Кроме басен Крылова и собственных книжек-картинок («Собачки», «Кот Памфил»), она оформляет книги Хармса («Иван Иваныч Самовар»), Введенского («Много зверей», «Рыбаки»), Заболоцкого («Восток в огне»), а еще Асеева, Шварца и многих других. Рисует для журналов «Чиж» и «Еж». В 1933-ем ее старый знакомый Натан Венгров при содействии Горького организует Государственное издательство детской литературы, знаменитый Детгиз, и Ермолаева переходит на работу в него.

От Малевича Ермолаева отошла, однако привычка что-нибудь организовывать — штука посильнее «Фауста» Гете: в 1929-ом она основывает Группу живописно-пластического реализма. Группа — Стерлигов, Юдин, Суетин, Казанская, Лепорская, Коган и др. — собирается у нее дома, устраивает выставки и обсуждения.

Что произошло потом — по большому счету, не вполне понятно до сих пор.

Совершенно точно одно: 1 декабря 1934-го безработный член ВКП(б) Леонид Николаев в коридоре Смольного застрелил Кирова. Все остальное — все еще территория мифов, догадок и идеологических спекуляций.

Вопреки распространенному мифу, Николаев, вероятнее всего, действовал один, без всякой организации, просто как фанатик-одиночка. Но страна была перегрета и уже готова к новому витку гражданской войны. Громкое политическое убийство сорвало ее с петель. Заработали механизмы борьбы за власть и противостояния группировок.

Похоже, что кружок Ермолаевой пал жертвой этой борьбы и этого противостояния. 25 декабря была арестована и сама Ермолаева, и ее ученица Мария Казанская, и соратница по УНОВИСу Нина Коган, и художники Владимир Стерлигов, Лев Гальперин и Константин Рождественский.

Что там произошло? Правда ли, что советская власть тупо ненавидела всех художников авангарда и старалась от них избавиться? Но почему тогда были отпущены и Казанская, и Коган? Почему Стерлигов провел в лагере полтора года и был отпущен, а Ермолаева — расстреляна в том же лагере в 1937 году? Дворянское происхождение? Но ее друг и еще один ученик Малевича Суетин оставался художественным руководителем ЛФЗ до самой смерти в 1954-ом, хотя тоже был дворянин. Вопросов тут куда больше, чем ответов.

Думается, в обстановке 1934 года особенное значение могло иметь то, что ее брат был не кто-нибудь, а тот самый товарищ «Роман», соратник Мартова и Бронштейна, от которых один шаг до Троцкого и еще пол-шага — до Каменева с Зиновьевым. Но и это, в общем, не более чем догадка.

Увы, до тех пор, пока архивные документы по этому делу не изучены, мы так толком и не узнаем, что именно произошло.

Вера Фигнер, в честь которой председатель земской управы Ермолаев когда-то назвал дочь, умрет в Москве в 1942 году от пневмонии в возрасте 89 лет.

Вадим Левенталь.

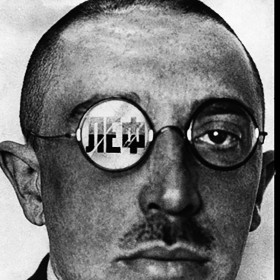

Знать врага в лицо

Во всё время съёмок «Семнадцати мгновений весны» Татьяна Лиознова ощущала за своей спиной мистическое незримое присутствие, она так потом об этом и говорила: «Незримо, всё время пока снимали, пока переворачивали горы архивной хроники и документов, за мной стоял простой и честный русский солдат. Соврать я не могла, мы все не могли соврать. Мы должны были показать нашего врага таким, каков он был — не в шутовском колпаке, не с окровавленными клыками. Наш враг был холодным и расчётливым убийцей, злобным чудовищем лишённым сострадания и человеческой морали. Опаснейший враг. И хоть сколько-нибудь умалить его и источаемую им смертельную опасность, означало предать память русского солдата».

Практически вся съёмочная группа побывала, и не единожды, в военных архивах — читали, смотрели, пропускали через себя. И вспоминали позже, что не просто лишались от увиденного сна, нет — впадали в некое внутреннее неистовство, когда кажется что это из под тебя уходит земля, что это на тебя летят бомбы, что это тебя увечат и пытают в фашистских застенках, что это на твоих глазах сжигают детей.

Лиознова в пропаганду умела. У неё к немцам был личный счёт, её отец погиб в ополчении в самом начале войны, многие родственники не вернулись с фронта, она знала и помнила как это — получать похоронки. В 41-ом ей было семнадцать. Она родилась 20-го июля 1924-го.

Лиознова в пропаганде понимала, как понимал каждый советский, каждый, чьего дома коснулась война, каждый, по чьей земле и судьбе прошёл фашистский сапог. Думаю, она бы их убивала, немцев и прочих — безжалостно, как и завещал Эренбург. Между прицелом оптической винтовки и прицелом кинокамеры не такая уж и большая разница, если то, что снято кинокамерой будет бить точно и в цель.

В 1965-ом на экраны СССР вышел двухсерийный документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Вернее, как вышел — не вышел. Консультант фильма, советский разведчик, коминтерновец, писатель и журналист Эрнст Генри (Семён Ростовский) помог ему выйти. Дело было слишком очевидным — «возможные параллели тоталитаризма» гитлеровской Германии и Советского Союза не просто пугали цензоров, приводили в ужас всякого, кто наделён был властными полномочиями. Фильм «морозили», вроде и да, вроде и нет. Генри пропихнул его всеми правдами и неправдами на Лейпцигский фестиваль в ноябре 65-го, там его увидел и похвалил первый секретарь ЦК СЕПГ ГДР Вальтер Ульбрихт, это и дало фильму возможность вернуться в СССР условно разрешённым. Немцы помогли. Перекованные восточные немцы. Вот же...

Вы скажете: «Этого не может быть!»

Вы скажете: «Это бред какой-то!»

Никакого бреда. Кроме того, зло в фильме Ромма, с его же закадровым голосом, хоть и ужасно, но в ужасности своей не персонифицировано и даже обезличено, что ли. Как бы это объяснить... Весь ад — в обыденности, в том, что люди творившие величайшие злодеяния в истории человечества, запросто выбирались на пикники, носили фраки, пили шампанское, курили сигары, слушали классическую музыку (определённых композиторов), воспитывали собственных детей, любили собственных жён и вообще — как бы дико это не звучало — в определённые моменты времени производили впечатление самых обычных представителей человечества, пусть и облечённых властью.

В этом ад. В том, чтобы показать — вот сейчас он съел пироженку и мило улыбнулся, а в голове его «Генеральный план OST», в голове его доходная часть с набивания матрасов волосами унтерменшей, в голове его «онемечивание территорий с удалением нежелательного коренного населения в малопригодные для выживания районы». Не для проживания — для выживания.

Ромм всё это и показал, но по своему воспринимал миссию развенчания фашизма. Зло иронизировал над Гитлером, касаемо самых простых физиологических проявлений: «Куда же деть фюреру руки? А! Эффектно сложил ниже пояса...» Повторял стоп-кадры, пускал назад плёнку, акцентируя внимание на наиболее нелицеприятных кадрах хроники, ракурсах бонз Рейха. А надо бы было... Годы спустя, когда СССР рухнет и критики всех мастей попытаются уравнять и Сталина с Гитлером и Третий Рейх с СССР, они, те критики, будут тыкать всем и каждому: «Вот же Ромм показал! Вот же шествия! А у нас — демонстрации! Вот же фанатизм! И у нас фанатизм!»

Особенно пеняли в светлые «годы новой постсоветской реальности» Ромму (попутно навешивая на него, что, вот мол — он сам всё и хотел так представить — везде сплошной тоталитаризм) за упоминание в фильме Роберта Лея — рейхсляйтера, обегруппенфюрера СА, руководителя Германского трудового фронта и ближайшего соратника фюрера, счастливо удавившегося в тюрьме у союзников 25-го октября 45-го. Недоглядели тогда союзники. Выдали полотенце. Из него находчивый Лей (химик, докторская степень, диссертация по искусственному каучуку) и изготовил в меру надёжную верёвку. Прямо в тюремной камере. Как говорится, куй железо пока горячо.

Лей не желал «участвовать» в Нюрнбергском процессе над военными преступниками. Лей утверждал что он ничего не знал и кричал что больше не может «испытывать чувство непрерывного стыда». Геринг сказал о нём: «Это хорошо, что он повесился. Он бы всех нас опозорил в суде». Геринг не повесился, Герингу пронесли в камеру яд. Снова не доглядели союзники. М-да...

В фильме «Обыкновенный фашизм», Михаил Ромм произносит простецкую цитату Лея: «В четыре года мы даём ребёнку в руки флажок, и с этой минуты, сам того не ведая он поступает к нам в обработку, которая продолжается до самой его могилы».

И тут... Октябрята, пионеры, как и прочие примеры, угодили в либеральные тиски — вместе с флажками, значками, «когда был Ленин маленький», речёвками, лагерями и прочими кострами.

За такую критику надо бы...

Лиознова всё это наперёд понимала.

«Как это, позвольте, понимала?»

«Она же жила в СССР?»