Статьи

Прошлое РОСТА

Спустя годы, когда Маяковский готовил свою итоговую выставку, на которую не пришли ни коллеги, ни начальники, которых он так ждал, в статье «Прошу слова!» он написал:

«В 19 – 21 годах тысячи этих окон и радовали, и мозолили глаза с множества окон и витрин пустующих магазинов, клубных стен, вокзальных агитпунктов.

Большинство этих окон растеряла наша безалаберность.

Через годы над этими окнами будут корпеть ученые, охраняя от времени скверненькую бумагу. Охранять эти окна надо и надо. Так как – это – красочная история трех боевейших годов Союза – так как – это – предки всех советских сатирических журналов, предки труднейшего, безбумажного, безмашинного, ручного времени. Первые окна – уникумы, рисовались в одном экземпляре, дальнейшие размножались в десятках и сотнях экземпляров трафаретом. Основные плакатщики: Черемных, Малютин, я».

В этом тексте есть две очень важные вещи: поэт реально точно определил место такого феномена как «Окна» в советской, да и в мировой культуре. И тут он прав. Но то, что он пишет «Черемных, Малютин, я» - в этом есть глубокая несправедливость.

Не только они втроем творили «Окна».

В какой-то момент союз художников поднял, кстати, скандал – почему за «Окна» только два человека получают «гигантские деньги», а все остальные – например, гениальный плакатист Дмитрий Моор – вообще копейки. Даже устроили собрание по этому поводу. Какое-то время можно было найти денежные ведомости по проекту «Окна РОСТА», правда не очень понятно, где они сейчас. Возможно, в ЦГАЛИ.

Отрывок из интервью Николая Виноградова, который работал тогда трафаретчиком «Окон», хотя мы его знаем, скорей, как коллекционера и историка и реставратора Китай- Города в Москве:

«Что же на этом заседании решили? Срезали им или нет?

Вот получалось так: если им срезать, то остальные…

Ничего не получат… им нечего будет получать, или получать такую мизерную сумму, что они помрут с голоду.

- И что же, оставили прежние расценки?

-Да.-А возник конфликт по инициативе администрации?

-Кто-то поднял в РАБИСе этот вопрос.

В общем, бунт погасили.

Но с финансами тоже было все интересно потому что фин. директором РОСТА был некто Лев Гринкруг – до революции банкир, а после – просто финансист. «Бывший мужчина» мадам Лили Брик, которая тоже постоянно торчала в офисе с Маяковским и даже что-то красила, а на самом деле как водится – контролировала, чтобы все заказы финансы шли в «семью» (тут же в качестве художника применили даже ее официального мужа - Осипа Брика. И думается «Лёва» этому весьма способствовал.

Поэтому неудивительно что в ведомостях на выплаты попадаются фамилии художников-авторов текстов, которых никто никогда не видел, например «Радванский». Об этом тоже открытым текстом говорит Виноградов. С 1925 года Виноградов занимался реставрацией Китайгородской стены, Сухаревой башни, Триумфальных ворот и Красных ворот, грота в Александровском саду и ограды сада. С 1931 года Виноградов занимался реставрацией стен и башен Московского Кремля, а также Благовещенского собора, установив его первоначальные формы. В то же самое время он стал свидетелем сноса внутри Кремля монастырей и других старинных зданий.

То есть, это не просто «трафаретчик» – это выдающийся культурный деятель России.

Но нас он сейчас интересует как человек, который переживал за судьбу «Окон», понимая их важность. И как человек, который был свидетелем заката проекта. А Гринкруг отчалил в Париж по делу, да там и остался – не стал возвращаться в СССР и что удивительно – во Франции он тоже занимался банковским делом. Удивительные дела, конечно, тогда проворачивались на глазах у изумленной публики.

Но организационный кризис настиг «Окна».

Дело в том, что «Наркомпрос» просто начал выселять изготовителей «Окон» из того помещения, которое они занимали. И тогда стало ясно, что архив просто выбросят. И Николай Виноградов решился все, что можно спасти, просто вывезти.

«…Они были увязаны в пачки и заготовлены для отправки на бумажную фабрику. Черемных в это время мне как раз сказал: «Ты вот интересовался, собирал плакаты РОСТА. Можешь забрать и остальные». Вот в этом доме наверху. Я пошел посмотрел — целая гора навязанных тюков этих самых плакатов. Я к этому делу привлек сестру, жену Черемныха, нанял ломового извозчика, и мы эти плакаты оттуда вывезли. Плакаты эти лежали на самом верхнем этаже.

И вот на самом верхнем этаже, оттуда мы спускали эти тюки, вниз таскали, нагрузили этот самый полок и отвезли ко мне на квартиру. Я жил в это время на теперешней улице Чехова, дом 18. Там при квартире был такой сарайчик для дров, он пустовал. Я туда их все сложил. И первую группу плакатов я передал в Музей революции»

Но хочется рассказать о тех художниках Окон, которые во многом благодаря Маяковскому, который старательно подчеркивал свое авторство буквально всего на проекте, остались в тени и невоспетыми.

Например, Василий Вениаминович Хвостенко. (Да, панно в павильоне Культура на ВДНХ 1938 года это его рук дело). Уроженец Курской губернии. Учился до 1917 в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). И его преподавателями были потрясающие русские художники К. Коровин, А. Корин, С. Малютин, Л. Пастернак.

Он одним из первых революционных художников полностью погрузился в политическую живопись и графику. «Ленин на броневике» - это его. В войну 1919—1920 гг. работал декоратором в 1-й армии Туркфронта.

А в 1920 г. его командировали в Главполитпросвет, где он и работал в «Окнах РОСТА». После этого проекта он стал известным станковистом – его творческая жизнь на «Окнах» не закончилась. Он работал в цехах заводов-новостроек, спускался в шахты. «Рабочие как боги, — любил говорить художник, — ими создан костяк культуры. В нашем искусстве надо быть такими же искренними, упорными, как рабочие в своем деле».

Как пишет сам Маяковский про масштабы проекта: «Всего около девятисот названий по одной Москве. Ленинград, Баку, Саратов стали заводить свои окна.

Диапазон тем огромен: агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с Врангелем и с тифозной вошью, плакаты о сохранении старых газет и об электрификации. Я рылся в Третьяковке, в Музее революции, в архивах участников. Едва ли от всей массы окон осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Надо сохранить и напечатать оставшиеся, пока не поздно. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.»

Он не случайно говорит про альбомы фотографий – дело в том, что в качестве отчетности «Окна» фотографировали специально приставленные фотографы – потому что как только «Окно» уходило из мастерских оно могло уже никогда не вернуться и след его был бы потерян. А ведь делали все очень быстро. Как вспоминают участники работ – если РОСТА как телеграфное агентство выпускало какую-то новость, то буквально через 40 минут уже был готов плакат на эту тему и его уж развозили по «точкам» - по городу. Вот это оперативность. А вы говорите «интернет». У них даже копировальных и типографских машин для этого не было.

Да вот сам Маяковский об этом и рассказывает: «Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.

С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией.

По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг роем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и других заезжих, осматривающих нас иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут — час уже висело по улице красочным плакатом. «Красочным» — сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть размешивая на слюне. Того темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности и о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть обшей агитации подымала на фронт.»

Завидная эффективность пропагандистской машины – вот что это такое. Кстати, хотелось бы знать, что за краски они все-таки использовали. Существовали ли еще запасы дореволюционных красок или это были импортные краски. Или все-таки, какие-то комбинаты производили какие-то количества красок, пригодных для создания плакатов. Но насколько мы видим сегодня, разбирая для проекта «Арт-Проп» плакаты, предоставленные Государственным архивом РФ, даже черный пигмент «гуляет» - он совсем неоднороден на всех поверхностях.

Очень редко в связи с «Окнами РОСТА» упоминают имя Антона Михайловича Лавинского. Тем не менее, он вместе со своей женой Елизаветой, активно создавали новую советскую пропаганду и находились в орбите Маяковского настолько близко, что их сын Никита, который стал известным советским художником, отныне считается официально его сыном (в 2013 году на Первом канале выпустили фильм: "Владимир Маяковский. Третий лишний", в котором Елизавета Лавинская сообщает, что она внучка Маяковского, а ее отец, является сыном поэта.)

Но Антон Лавинский не просто «еще один художник «Окон» - это один из самых важных персон революционного авангарда. Он одним из первых начал использовать комбинированные фотографии для создания плакатов. Он вообще – один из родоначальников жанра советского рекламного плаката. Афиша фильма «Броненосец Потемкин» - это его работа.

Он работал как бы сейчас определили и в 3D и в 2D. Он график, плакатист, дизайнер, сценограф, скульптор, архитектор. Является крупнейшим представителем конструктивизма в советской плакатной графике 1920-х годов. До своих занятий в РОСТА в 1919 году преподавал в Саратовских государственных свободных художественных мастерских. Являлся членом саратовского «Общества художников нового искусства» (Презентисты). Был он и профессором Вхутемаса в Москве на скульптурном, а затем деревообрабатывающем факультетах.

1921 Член Института художественной культуры, Член объединения Леф (Левый фронт искусства). Был художником журнала «Леф». То есть, он представлял наиболее экстремальный революционный спектр новой советской культуры, который так или иначе довольно скоро проиграл в аппаратной борьбе за звание официального советского господствующего стиля.

И совершенно невозможно не упомянуть имя Владимира Осиповича Роскина (для фанатов ВДНХ сразу скажу: он, кроме всего, прочего был художником павильона «Атомная энергия»). Из семьи московского присяжного поверенного Судебной палаты совершенно с младых ногтей решил что будет художником: в 1913 году одновременно с обучением в реальном училище посещал воскресные классы Строгановского училища, в 1915 году учился в школе Фёдора Рерберга, в 1916 году — в студии Ильи Машкова. А потом поступил в натурный класс Московской школы живописи, ваяния и зодчества.

Кроме того, что сам был художником, он был натуральным культуртрегером (словечко тех времен известное нам по произведениям Ильфа и Петрова). В послереволюционные годы он работал в Наркомпросе инструктором школьного отдела изобразительных искусств. Отдел ИЗО Наркомпроса формировал в это время коллекции губернских музеев и всевозможных художественных школ на местах.

Роскин путешествовал по России с лекциями о современном искусстве и отбирал работы авангардистов для коллекций провинциальных музеев, которые просили привозить им образцы нового, «левого» искусства: произведения К. Малевича, М. Шагала, В. Кандинского, В. Татлина, А. Родченко, В. Степановой, П. Кончаловского, А. Лентулова и Р. Фалька. То есть, нёс революционную культуру в массы.

Потом его Маяковский пригласил в РОСТА и из того, что нам любезно предоставил Госархив, мы публикуем его «Окно» «Рабочие и крестьяне, запомните истину эту: надо идти на фронт, надо помочь фронту, кроме самих себя у нас помощников нету» (текст Риты Райт, впоследствии Райт-Ковалевой, популярной среди интеллигенции переводчицы). А ведь были еще его плакаты «В Америке сытно, в России голодно, но из Америки в Россию едут 15000 рабочих…», «В Германии независимых было два сорта: одни не боялись ни какого черта»…

Он прожил потрясающую творческую жизнь – всё время конфликтовал с официозом, которого он за долгие советские эпохи видал очень разного (последний раз его чуть не «отменили» за поддержку опального Оскара Рабина в 1967-м). Это его-то человека, который видел и Ленина, и Луначарского, и Сталина, и Троцкого.

Но что -то есть щемящее в его работе «Хорошее отношение к лошадям» 1977 года, где видны… «Окна РОСТА» как воспоминание и благодарность за яркие годы.

Продолжал писать до последних дней своей жизни. До 1984 года.

Фантастические, конечно, были люди.

«В 19 – 21 годах тысячи этих окон и радовали, и мозолили глаза с множества окон и витрин пустующих магазинов, клубных стен, вокзальных агитпунктов.

Большинство этих окон растеряла наша безалаберность.

Через годы над этими окнами будут корпеть ученые, охраняя от времени скверненькую бумагу. Охранять эти окна надо и надо. Так как – это – красочная история трех боевейших годов Союза – так как – это – предки всех советских сатирических журналов, предки труднейшего, безбумажного, безмашинного, ручного времени. Первые окна – уникумы, рисовались в одном экземпляре, дальнейшие размножались в десятках и сотнях экземпляров трафаретом. Основные плакатщики: Черемных, Малютин, я».

В этом тексте есть две очень важные вещи: поэт реально точно определил место такого феномена как «Окна» в советской, да и в мировой культуре. И тут он прав. Но то, что он пишет «Черемных, Малютин, я» - в этом есть глубокая несправедливость.

Не только они втроем творили «Окна».

В какой-то момент союз художников поднял, кстати, скандал – почему за «Окна» только два человека получают «гигантские деньги», а все остальные – например, гениальный плакатист Дмитрий Моор – вообще копейки. Даже устроили собрание по этому поводу. Какое-то время можно было найти денежные ведомости по проекту «Окна РОСТА», правда не очень понятно, где они сейчас. Возможно, в ЦГАЛИ.

Отрывок из интервью Николая Виноградова, который работал тогда трафаретчиком «Окон», хотя мы его знаем, скорей, как коллекционера и историка и реставратора Китай- Города в Москве:

«Что же на этом заседании решили? Срезали им или нет?

Вот получалось так: если им срезать, то остальные…

Ничего не получат… им нечего будет получать, или получать такую мизерную сумму, что они помрут с голоду.

- И что же, оставили прежние расценки?

-Да.-А возник конфликт по инициативе администрации?

-Кто-то поднял в РАБИСе этот вопрос.

В общем, бунт погасили.

Но с финансами тоже было все интересно потому что фин. директором РОСТА был некто Лев Гринкруг – до революции банкир, а после – просто финансист. «Бывший мужчина» мадам Лили Брик, которая тоже постоянно торчала в офисе с Маяковским и даже что-то красила, а на самом деле как водится – контролировала, чтобы все заказы финансы шли в «семью» (тут же в качестве художника применили даже ее официального мужа - Осипа Брика. И думается «Лёва» этому весьма способствовал.

Поэтому неудивительно что в ведомостях на выплаты попадаются фамилии художников-авторов текстов, которых никто никогда не видел, например «Радванский». Об этом тоже открытым текстом говорит Виноградов. С 1925 года Виноградов занимался реставрацией Китайгородской стены, Сухаревой башни, Триумфальных ворот и Красных ворот, грота в Александровском саду и ограды сада. С 1931 года Виноградов занимался реставрацией стен и башен Московского Кремля, а также Благовещенского собора, установив его первоначальные формы. В то же самое время он стал свидетелем сноса внутри Кремля монастырей и других старинных зданий.

То есть, это не просто «трафаретчик» – это выдающийся культурный деятель России.

Но нас он сейчас интересует как человек, который переживал за судьбу «Окон», понимая их важность. И как человек, который был свидетелем заката проекта. А Гринкруг отчалил в Париж по делу, да там и остался – не стал возвращаться в СССР и что удивительно – во Франции он тоже занимался банковским делом. Удивительные дела, конечно, тогда проворачивались на глазах у изумленной публики.

Но организационный кризис настиг «Окна».

Дело в том, что «Наркомпрос» просто начал выселять изготовителей «Окон» из того помещения, которое они занимали. И тогда стало ясно, что архив просто выбросят. И Николай Виноградов решился все, что можно спасти, просто вывезти.

«…Они были увязаны в пачки и заготовлены для отправки на бумажную фабрику. Черемных в это время мне как раз сказал: «Ты вот интересовался, собирал плакаты РОСТА. Можешь забрать и остальные». Вот в этом доме наверху. Я пошел посмотрел — целая гора навязанных тюков этих самых плакатов. Я к этому делу привлек сестру, жену Черемныха, нанял ломового извозчика, и мы эти плакаты оттуда вывезли. Плакаты эти лежали на самом верхнем этаже.

И вот на самом верхнем этаже, оттуда мы спускали эти тюки, вниз таскали, нагрузили этот самый полок и отвезли ко мне на квартиру. Я жил в это время на теперешней улице Чехова, дом 18. Там при квартире был такой сарайчик для дров, он пустовал. Я туда их все сложил. И первую группу плакатов я передал в Музей революции»

Но хочется рассказать о тех художниках Окон, которые во многом благодаря Маяковскому, который старательно подчеркивал свое авторство буквально всего на проекте, остались в тени и невоспетыми.

Например, Василий Вениаминович Хвостенко. (Да, панно в павильоне Культура на ВДНХ 1938 года это его рук дело). Уроженец Курской губернии. Учился до 1917 в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). И его преподавателями были потрясающие русские художники К. Коровин, А. Корин, С. Малютин, Л. Пастернак.

Он одним из первых революционных художников полностью погрузился в политическую живопись и графику. «Ленин на броневике» - это его. В войну 1919—1920 гг. работал декоратором в 1-й армии Туркфронта.

А в 1920 г. его командировали в Главполитпросвет, где он и работал в «Окнах РОСТА». После этого проекта он стал известным станковистом – его творческая жизнь на «Окнах» не закончилась. Он работал в цехах заводов-новостроек, спускался в шахты. «Рабочие как боги, — любил говорить художник, — ими создан костяк культуры. В нашем искусстве надо быть такими же искренними, упорными, как рабочие в своем деле».

Как пишет сам Маяковский про масштабы проекта: «Всего около девятисот названий по одной Москве. Ленинград, Баку, Саратов стали заводить свои окна.

Диапазон тем огромен: агитация за Коминтерн и за сбор грибов для голодающих, борьба с Врангелем и с тифозной вошью, плакаты о сохранении старых газет и об электрификации. Я рылся в Третьяковке, в Музее революции, в архивах участников. Едва ли от всей массы окон осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Надо сохранить и напечатать оставшиеся, пока не поздно. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.»

Он не случайно говорит про альбомы фотографий – дело в том, что в качестве отчетности «Окна» фотографировали специально приставленные фотографы – потому что как только «Окно» уходило из мастерских оно могло уже никогда не вернуться и след его был бы потерян. А ведь делали все очень быстро. Как вспоминают участники работ – если РОСТА как телеграфное агентство выпускало какую-то новость, то буквально через 40 минут уже был готов плакат на эту тему и его уж развозили по «точкам» - по городу. Вот это оперативность. А вы говорите «интернет». У них даже копировальных и типографских машин для этого не было.

Да вот сам Маяковский об этом и рассказывает: «Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.

С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией.

По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг роем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и других заезжих, осматривающих нас иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут — час уже висело по улице красочным плакатом. «Красочным» — сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть размешивая на слюне. Того темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности и о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть обшей агитации подымала на фронт.»

Завидная эффективность пропагандистской машины – вот что это такое. Кстати, хотелось бы знать, что за краски они все-таки использовали. Существовали ли еще запасы дореволюционных красок или это были импортные краски. Или все-таки, какие-то комбинаты производили какие-то количества красок, пригодных для создания плакатов. Но насколько мы видим сегодня, разбирая для проекта «Арт-Проп» плакаты, предоставленные Государственным архивом РФ, даже черный пигмент «гуляет» - он совсем неоднороден на всех поверхностях.

Очень редко в связи с «Окнами РОСТА» упоминают имя Антона Михайловича Лавинского. Тем не менее, он вместе со своей женой Елизаветой, активно создавали новую советскую пропаганду и находились в орбите Маяковского настолько близко, что их сын Никита, который стал известным советским художником, отныне считается официально его сыном (в 2013 году на Первом канале выпустили фильм: "Владимир Маяковский. Третий лишний", в котором Елизавета Лавинская сообщает, что она внучка Маяковского, а ее отец, является сыном поэта.)

Но Антон Лавинский не просто «еще один художник «Окон» - это один из самых важных персон революционного авангарда. Он одним из первых начал использовать комбинированные фотографии для создания плакатов. Он вообще – один из родоначальников жанра советского рекламного плаката. Афиша фильма «Броненосец Потемкин» - это его работа.

Он работал как бы сейчас определили и в 3D и в 2D. Он график, плакатист, дизайнер, сценограф, скульптор, архитектор. Является крупнейшим представителем конструктивизма в советской плакатной графике 1920-х годов. До своих занятий в РОСТА в 1919 году преподавал в Саратовских государственных свободных художественных мастерских. Являлся членом саратовского «Общества художников нового искусства» (Презентисты). Был он и профессором Вхутемаса в Москве на скульптурном, а затем деревообрабатывающем факультетах.

1921 Член Института художественной культуры, Член объединения Леф (Левый фронт искусства). Был художником журнала «Леф». То есть, он представлял наиболее экстремальный революционный спектр новой советской культуры, который так или иначе довольно скоро проиграл в аппаратной борьбе за звание официального советского господствующего стиля.

И совершенно невозможно не упомянуть имя Владимира Осиповича Роскина (для фанатов ВДНХ сразу скажу: он, кроме всего, прочего был художником павильона «Атомная энергия»). Из семьи московского присяжного поверенного Судебной палаты совершенно с младых ногтей решил что будет художником: в 1913 году одновременно с обучением в реальном училище посещал воскресные классы Строгановского училища, в 1915 году учился в школе Фёдора Рерберга, в 1916 году — в студии Ильи Машкова. А потом поступил в натурный класс Московской школы живописи, ваяния и зодчества.

Кроме того, что сам был художником, он был натуральным культуртрегером (словечко тех времен известное нам по произведениям Ильфа и Петрова). В послереволюционные годы он работал в Наркомпросе инструктором школьного отдела изобразительных искусств. Отдел ИЗО Наркомпроса формировал в это время коллекции губернских музеев и всевозможных художественных школ на местах.

Роскин путешествовал по России с лекциями о современном искусстве и отбирал работы авангардистов для коллекций провинциальных музеев, которые просили привозить им образцы нового, «левого» искусства: произведения К. Малевича, М. Шагала, В. Кандинского, В. Татлина, А. Родченко, В. Степановой, П. Кончаловского, А. Лентулова и Р. Фалька. То есть, нёс революционную культуру в массы.

Потом его Маяковский пригласил в РОСТА и из того, что нам любезно предоставил Госархив, мы публикуем его «Окно» «Рабочие и крестьяне, запомните истину эту: надо идти на фронт, надо помочь фронту, кроме самих себя у нас помощников нету» (текст Риты Райт, впоследствии Райт-Ковалевой, популярной среди интеллигенции переводчицы). А ведь были еще его плакаты «В Америке сытно, в России голодно, но из Америки в Россию едут 15000 рабочих…», «В Германии независимых было два сорта: одни не боялись ни какого черта»…

Он прожил потрясающую творческую жизнь – всё время конфликтовал с официозом, которого он за долгие советские эпохи видал очень разного (последний раз его чуть не «отменили» за поддержку опального Оскара Рабина в 1967-м). Это его-то человека, который видел и Ленина, и Луначарского, и Сталина, и Троцкого.

Но что -то есть щемящее в его работе «Хорошее отношение к лошадям» 1977 года, где видны… «Окна РОСТА» как воспоминание и благодарность за яркие годы.

Продолжал писать до последних дней своей жизни. До 1984 года.

Фантастические, конечно, были люди.

Натан Альтман

Когда перед нами раскидывается яркое лоскутное пространство агитационной пропаганды, а именно первых лет празднования годовщины Октября и Первомая 1918-1932 года, первым из имен светится имя художника Натана Альтмана. Грандиозные оформления Дворцовой площади в Петрограде, театральные постановки у стен Биржи, казалось бы, откуда мальчику из бедной винницкой семьи браться за такие широкомасштабные проекты. Но история жизни Натана Исаевича Альтмана (1899-1970 ) показывает, что еще шире было его сердце. Единственная прижизненная выставка и покровительство набросков Владимира Ильича, включая бронзовый бюстик Ленина.

Увлечение рисованием углем на стенах бедного жилища привели совсем юного Альтмана в Одесское художественное училище, откуда он направился прямиком в Париж, навстречу к импрессионизму. В те времена Москва и Петербург были закрыты для переезда из черты оседлости. В 1910 году Натан Альтман появляется в «Улье». «Здесь или подыхали с голоду, или становились знаменитыми…», писал о приюте для гениев Марк Шагал. На юго-западе Парижа в трехэтажной ротонде на участке в полгектара – он же павильон бордосских вин по проекту Эйфеля, купленный на распродаже имущества Всемирной выставки 1900 года меценатом, скульптором Альфредом Буше – уже восемь лет работал комплекс, состоящий их 140 студий-мастерских. «Улей» стал сосредоточением талантливых и стремящихся творцов.

Наведывался туда и парижский корреспондент газеты «Киевская мысль» А. Луначарский. Впоследствии многие знакомые Луначарского по «фабрике талантов», находившиеся в тот момент в эмиграции, вернутся в СССР и начнут работать под руководством первого наркома просвещения РСФСР (1917-1929) Анатолия Васильевича Луначарского. Среди таких имен как Александр Архипенко, Хаим Сутин, Фернан Леже, Маревна (в том числе написавшая книгу «Моя жизнь с художниками «Улья»), Юрий Анненков, Марк Шагал, Михаил Кикоин, Владимир Баранов-Россинэ, Амедео Модильяни, встречается и имя Натана Альтмана.

Экспрессом за год напитавшись всеми видами современного искусства, от кубизма до сюрреализма, Альтман едет в Бердичев, получать в ремесленной управе диплом художника вывесок. Это подтвержденное ремесло позволило еврею из Винницы легально находится и функционировать в Петербурге.

Натан Альтман моментально становится своим в богемной художественной среде северной столицы. «Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде. Альтман не шумел, не кричал “я! я!”, не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо; может быть, надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена», - вспоминал искусствовед, переводчик, критик Абрам Эфрос в «Очерках о художниках». Мандельштам посвящает ему свои стихи в «Бродячей собаке», его работы участвуют в выставках объединений «Мир искусства», «Бубновый валет», «Союза молодежи», «Еврейского общества поощрения художеств».

Спустя три года Натан Альтман пишет портрет, навечно связавший имя художника с изображением. В мастерской-мансарде на Мытнинской набережной поэтесса Анна Ахматова принимала на холсте кубические черты. Альтману удалось соединить кубизм с академической формой, чтобы передать образ поэта, характер его поэзии, психологически-артистический образ. Несмотря на то, что, находясь до этого одновременно в Париже Анне Ахматовой и Натану Альтману не случилось поработать вместе, и ту парижскую Ахматову мы знаем по работам Модильяни, в Петрограде им удается воплотить мандельштамовские строки на холсте:

В пол-оборота, о, печаль!

На равнодушных поглядела.

Спадая с плеч, окаменела

Ложно-классическая шаль.

На одной из выставок художника портрет приобрел коллекционер Аркадий Вениаминович Руманов. Его коллекция, насчитывавшая сотни экспонатов, включала произведения русского и зарубежного изобразительного искусства, старинной нумизматики, портретной миниатюры немецких художников XVIII в. Врубель, Рерих, Васнецов, а также Альтман были национализированы государством после эмиграции Аркадия Вениаминовича. Сейчас портрет Анны Ахматовой работы Натана Исаевича, как и его автопортрет «Моё я» (1911), где они с Анной Андреевной похожи, как брат и сестра, находится в собрании Русского музея.

«Его мольберт в эти годы был пуст. Он делал проекты декорировок, марок, стягов, гербов, воздвигал мачты, протягивал цветные полотнища, декорировал театральные пьесы, был абстрактен, был футуристичен, был крайне лев, без вреда для себя и без помехи для своей репутации» - Абрам Эфрос свидетельствует о новом периоде творчества Натана Альтмана, который вместе с революцией 1917 года начинает искать новые платформы для своего творчества.

В 1918 году участвует в конкурсе на создание геральдики РСФСР: предложенный художником красный флаг с золотыми буквами аббревиатуры признали лучшим. Очень кстати приходятся в это время знакомства по «Улью». После доверенного ему оформления главной площади города - Дворцовой (тогда площади Евреинова) для первой годовщины Октября, Альтман получает руководящий пост в отделе ИЗО Наркомпроса Петрограда и должность главреда первой газеты СССР по вопросам искусства «Искусство коммуны», занимает должность профессора живописных и скульптурных мастерских СВОМАСа. Его соратником становится футурист Давид Штеренберг, знакомый по парижскому «Улью» и наркому Луначарскому. В 1921 году Альтман сменил Штеренберга на главенствующем посту в Наркомпросе в Москве. Оформление революционных праздников, в том числе многотысячных постановок, как оказалось, являются прекрасным опытом для работы в театре. С улиц и площадей Натан Альтман входит в сакральное пространство театров «Габима», ГОСЕТе, Государственного еврейского театра под руководством Соломона Михоэлса и режиссера Алексея Грановского (Абрама Азарха). В 1921-м оформляет постановку "Мистерии-буфф" Владимира Маяковского в переводе на немецкий язык для депутатов III Конгресса Коминтерна. В 1922 году Альтман выполнил сценографию спектакля "Гадибук" — мистической трагедии о любви и смерти по пьесе Семена Ан-ского в постановке Еврейской студии при МХТ под руководством Евгения Вахтангова. В 1928 году Альтман едет в Париж на гастроли вместе с Театром Грановского. Обратно театр возвращается без Грановского и без Альтмана.

Между Парижем 1910 и Парижем 1928 в жизни Натана Исаевича прослеживается непрекращающийся фейерверк из разных стилей, событий, платформ для выражения своего творчества, в котором полтора месяца 1920 года могли бы пройти незамеченными. Если бы Анатолий Луначарский не посоветовал Владимиру Ильичу Ленину заказать к своему пятидесятилетию портрет у Альтмана. Ленин доверял наркому просвещения, Луначарский доверял своему вкусу.

«— Ну рисовал Ленина, и что? Целый месяц в кабинете его рабочем проторчал. От свиста одурел! Он арии свистел не умолкая. Подложит под себя левую ногу, скоряжится весь и свистит. И писал одновременно. “Паркером”» - так сам художник отзывался о тех 90 днях (по пять-шесть часов работы в Кремле ежедневно) уже в конце жизни. Девять рисунков вождя, бронзовый бюст вождя, бронзовый бюст вождя на Всемирной выставке в Париже в 1925 году – первый его портрет, экспонировавшийся за границей. Возможно, именно они стали той самой охранной грамотой, которая позволила вернуться Альтману не просто обратно в СССР в 1935 году, но остаться живым в годы большого террора и спасти двух детей – племянника и племянницу своей второй жены Ирины Щеголевой, оставшихся без родителей.

Профиль вождя работы Альтмана в 1921 году украсил роспись фарфоровой тарелки с продовольственной карточкой и лозунгом "Кто не работает, тот не ест" - одной из самых известных агитационных тарелок. Тут же нельзя не вспомнить еще об одной знаменитой работе - "Земля трудящимся" (1919). Для эскиза художник взял за основу герб Петроградской трудовой коммуны, который представлял собой изображение ромба с фабричными зданиями, обрамленными снизу скрещенными серпом и колосом – символ союза земледельческого и промышленного труда, на котором строилось новое советское государство.

"Этот фарфор был яркий, жизнерадостный, праздничный" – писала Елена Данько, участница заводских творческих экспериментов времен Альтмана.

Период «яркого и жизнерадостного фарфора» закончится у Натана Исаевича со смертью маленького сына в Париже в 1935 году. Его творчество после возвращения в СССР, на территорию царившего чуждого Альтману соцреализма, уходит от реальности в мир книг и театра. Тогда же мастер женится на красавице вдове Ирине Щеголевой (в девичестве Тернавцевой). В 1937 году мужа сестры жены Альтмана – Бронислава Малаховского, принятого за польского шпиона, приговаривают к расстрелу, саму сестру - Марию отправляют в ссылку. Альтман решает взять маленькую племянницу Екатерину и старшего племянника Дмитрия к себе в семью. В годы войны, делает все, чтобы вывести жену, детей, тещу и даже сестру жены в эвакуацию в Пермь (Молотов) вместе с Мариинским театром, где работал в должности главного художника Кировского театра оперы и балета и кормил всю большую семью один. В фонде пермской художественной галереи хранится 42 работы, в том числе одна живописная, графика и эскизы к спектаклям Кировского театра -"Фауст", "Князь Игорь", "Лауренсия", "Гаянэ". С последним спектаклем связана курьезно-поэтическая история. Балет Арама Хачатуряна по необходимости решили украшать декорациями из солдатского сукна. На занавесе художник изобразил древних рыцарей, на заднике — хлопковые поля и горы. На что была сочинена эпиграмма: «Говорят, что на Севане мало знают о Натане. Но, наверно, и Натан мало знает про Севан».

По воспоминанию искусствоведа Михаила Мильчика, Натан Исаевич, с которым он познакомился в 1965 году, был всегда сдержан и неразговорчив, но одну его эмоциональную реплику Мильчик запомнил навсегда. «Когда в 1969 году ему присвоили звание народного художника РСФСР, и я пришел его поздравить, он ответил почти резко, что поздравлений не принимает. «Зачем они дали мне звание, я ведь имя имею!»».

Про него и его имя еще в 1924 году писал и затем скандировал в «Бродячей собаке» Осип Мандельштам:

Это есть художник Альтман,

Очень старый человек.

По‑немецки значит Альтман —

Очень старый человек.

Он художник старой школы,

Целый свой трудился век,

Оттого он невеселый,

Очень старый человек.

Похоронен Натан Исаевич Альтман (+1970) на кладбище в Комарово. Недалеко от Анны Андреевны Ахматовой.

Покинув рощи родины священной

«Покинув рощи родины священной

И дом, где Муза Плача изнывала,

Я, тихая, веселая, жила

На низком острове, который, словно плот,

Остановился в пышной невской дельте.

О, зимние таинственные дни,

И милый труд, и легкая усталость,

И розы в умывальном кувшине!

Был переулок снежным и недлинным.

И против двери к нам стеной алтарной

Воздвигнут храм святой Екатерины.

Как рано я из дома выходила,

И часто по нетронутому снегу

Свои следы вчерашние напрасно

На бледной, чистой пелене ища,

И вдоль реки, где шхуны, как голубки,

Друг к другу нежно, нежно прижимаясь,

О сером взморье до весны тоскуют, —

Я подходила к старому мосту.

Там комната, похожая на клетку,

Под самой крышей в грязном, шумном доме,

Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,

И жаловался весело, и грустно

О радости небывшей говорил.

Как в зеркало, глядела я тревожно

На серый холст, и с каждою неделей

Все горше и страннее было сходство

Мое с моим изображеньем новым.

Теперь не знаю, где художник милый,

С которым я из голубой мансарды

Через окно на крышу выходила

И по карнизу шла над смертной бездной,

Чтоб видеть снег, Неву и облака, —

Но чувствую, что Музы наши дружны

Беспечной и пленительною дружбой,

Как девушки, не знавшие любви.»

1915 г.

Увлечение рисованием углем на стенах бедного жилища привели совсем юного Альтмана в Одесское художественное училище, откуда он направился прямиком в Париж, навстречу к импрессионизму. В те времена Москва и Петербург были закрыты для переезда из черты оседлости. В 1910 году Натан Альтман появляется в «Улье». «Здесь или подыхали с голоду, или становились знаменитыми…», писал о приюте для гениев Марк Шагал. На юго-западе Парижа в трехэтажной ротонде на участке в полгектара – он же павильон бордосских вин по проекту Эйфеля, купленный на распродаже имущества Всемирной выставки 1900 года меценатом, скульптором Альфредом Буше – уже восемь лет работал комплекс, состоящий их 140 студий-мастерских. «Улей» стал сосредоточением талантливых и стремящихся творцов.

Наведывался туда и парижский корреспондент газеты «Киевская мысль» А. Луначарский. Впоследствии многие знакомые Луначарского по «фабрике талантов», находившиеся в тот момент в эмиграции, вернутся в СССР и начнут работать под руководством первого наркома просвещения РСФСР (1917-1929) Анатолия Васильевича Луначарского. Среди таких имен как Александр Архипенко, Хаим Сутин, Фернан Леже, Маревна (в том числе написавшая книгу «Моя жизнь с художниками «Улья»), Юрий Анненков, Марк Шагал, Михаил Кикоин, Владимир Баранов-Россинэ, Амедео Модильяни, встречается и имя Натана Альтмана.

Экспрессом за год напитавшись всеми видами современного искусства, от кубизма до сюрреализма, Альтман едет в Бердичев, получать в ремесленной управе диплом художника вывесок. Это подтвержденное ремесло позволило еврею из Винницы легально находится и функционировать в Петербурге.

Натан Альтман моментально становится своим в богемной художественной среде северной столицы. «Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде. Альтман не шумел, не кричал “я! я!”, не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо; может быть, надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена», - вспоминал искусствовед, переводчик, критик Абрам Эфрос в «Очерках о художниках». Мандельштам посвящает ему свои стихи в «Бродячей собаке», его работы участвуют в выставках объединений «Мир искусства», «Бубновый валет», «Союза молодежи», «Еврейского общества поощрения художеств».

Спустя три года Натан Альтман пишет портрет, навечно связавший имя художника с изображением. В мастерской-мансарде на Мытнинской набережной поэтесса Анна Ахматова принимала на холсте кубические черты. Альтману удалось соединить кубизм с академической формой, чтобы передать образ поэта, характер его поэзии, психологически-артистический образ. Несмотря на то, что, находясь до этого одновременно в Париже Анне Ахматовой и Натану Альтману не случилось поработать вместе, и ту парижскую Ахматову мы знаем по работам Модильяни, в Петрограде им удается воплотить мандельштамовские строки на холсте:

В пол-оборота, о, печаль!

На равнодушных поглядела.

Спадая с плеч, окаменела

Ложно-классическая шаль.

На одной из выставок художника портрет приобрел коллекционер Аркадий Вениаминович Руманов. Его коллекция, насчитывавшая сотни экспонатов, включала произведения русского и зарубежного изобразительного искусства, старинной нумизматики, портретной миниатюры немецких художников XVIII в. Врубель, Рерих, Васнецов, а также Альтман были национализированы государством после эмиграции Аркадия Вениаминовича. Сейчас портрет Анны Ахматовой работы Натана Исаевича, как и его автопортрет «Моё я» (1911), где они с Анной Андреевной похожи, как брат и сестра, находится в собрании Русского музея.

«Его мольберт в эти годы был пуст. Он делал проекты декорировок, марок, стягов, гербов, воздвигал мачты, протягивал цветные полотнища, декорировал театральные пьесы, был абстрактен, был футуристичен, был крайне лев, без вреда для себя и без помехи для своей репутации» - Абрам Эфрос свидетельствует о новом периоде творчества Натана Альтмана, который вместе с революцией 1917 года начинает искать новые платформы для своего творчества.

В 1918 году участвует в конкурсе на создание геральдики РСФСР: предложенный художником красный флаг с золотыми буквами аббревиатуры признали лучшим. Очень кстати приходятся в это время знакомства по «Улью». После доверенного ему оформления главной площади города - Дворцовой (тогда площади Евреинова) для первой годовщины Октября, Альтман получает руководящий пост в отделе ИЗО Наркомпроса Петрограда и должность главреда первой газеты СССР по вопросам искусства «Искусство коммуны», занимает должность профессора живописных и скульптурных мастерских СВОМАСа. Его соратником становится футурист Давид Штеренберг, знакомый по парижскому «Улью» и наркому Луначарскому. В 1921 году Альтман сменил Штеренберга на главенствующем посту в Наркомпросе в Москве. Оформление революционных праздников, в том числе многотысячных постановок, как оказалось, являются прекрасным опытом для работы в театре. С улиц и площадей Натан Альтман входит в сакральное пространство театров «Габима», ГОСЕТе, Государственного еврейского театра под руководством Соломона Михоэлса и режиссера Алексея Грановского (Абрама Азарха). В 1921-м оформляет постановку "Мистерии-буфф" Владимира Маяковского в переводе на немецкий язык для депутатов III Конгресса Коминтерна. В 1922 году Альтман выполнил сценографию спектакля "Гадибук" — мистической трагедии о любви и смерти по пьесе Семена Ан-ского в постановке Еврейской студии при МХТ под руководством Евгения Вахтангова. В 1928 году Альтман едет в Париж на гастроли вместе с Театром Грановского. Обратно театр возвращается без Грановского и без Альтмана.

Между Парижем 1910 и Парижем 1928 в жизни Натана Исаевича прослеживается непрекращающийся фейерверк из разных стилей, событий, платформ для выражения своего творчества, в котором полтора месяца 1920 года могли бы пройти незамеченными. Если бы Анатолий Луначарский не посоветовал Владимиру Ильичу Ленину заказать к своему пятидесятилетию портрет у Альтмана. Ленин доверял наркому просвещения, Луначарский доверял своему вкусу.

«— Ну рисовал Ленина, и что? Целый месяц в кабинете его рабочем проторчал. От свиста одурел! Он арии свистел не умолкая. Подложит под себя левую ногу, скоряжится весь и свистит. И писал одновременно. “Паркером”» - так сам художник отзывался о тех 90 днях (по пять-шесть часов работы в Кремле ежедневно) уже в конце жизни. Девять рисунков вождя, бронзовый бюст вождя, бронзовый бюст вождя на Всемирной выставке в Париже в 1925 году – первый его портрет, экспонировавшийся за границей. Возможно, именно они стали той самой охранной грамотой, которая позволила вернуться Альтману не просто обратно в СССР в 1935 году, но остаться живым в годы большого террора и спасти двух детей – племянника и племянницу своей второй жены Ирины Щеголевой, оставшихся без родителей.

Профиль вождя работы Альтмана в 1921 году украсил роспись фарфоровой тарелки с продовольственной карточкой и лозунгом "Кто не работает, тот не ест" - одной из самых известных агитационных тарелок. Тут же нельзя не вспомнить еще об одной знаменитой работе - "Земля трудящимся" (1919). Для эскиза художник взял за основу герб Петроградской трудовой коммуны, который представлял собой изображение ромба с фабричными зданиями, обрамленными снизу скрещенными серпом и колосом – символ союза земледельческого и промышленного труда, на котором строилось новое советское государство.

"Этот фарфор был яркий, жизнерадостный, праздничный" – писала Елена Данько, участница заводских творческих экспериментов времен Альтмана.

Период «яркого и жизнерадостного фарфора» закончится у Натана Исаевича со смертью маленького сына в Париже в 1935 году. Его творчество после возвращения в СССР, на территорию царившего чуждого Альтману соцреализма, уходит от реальности в мир книг и театра. Тогда же мастер женится на красавице вдове Ирине Щеголевой (в девичестве Тернавцевой). В 1937 году мужа сестры жены Альтмана – Бронислава Малаховского, принятого за польского шпиона, приговаривают к расстрелу, саму сестру - Марию отправляют в ссылку. Альтман решает взять маленькую племянницу Екатерину и старшего племянника Дмитрия к себе в семью. В годы войны, делает все, чтобы вывести жену, детей, тещу и даже сестру жены в эвакуацию в Пермь (Молотов) вместе с Мариинским театром, где работал в должности главного художника Кировского театра оперы и балета и кормил всю большую семью один. В фонде пермской художественной галереи хранится 42 работы, в том числе одна живописная, графика и эскизы к спектаклям Кировского театра -"Фауст", "Князь Игорь", "Лауренсия", "Гаянэ". С последним спектаклем связана курьезно-поэтическая история. Балет Арама Хачатуряна по необходимости решили украшать декорациями из солдатского сукна. На занавесе художник изобразил древних рыцарей, на заднике — хлопковые поля и горы. На что была сочинена эпиграмма: «Говорят, что на Севане мало знают о Натане. Но, наверно, и Натан мало знает про Севан».

По воспоминанию искусствоведа Михаила Мильчика, Натан Исаевич, с которым он познакомился в 1965 году, был всегда сдержан и неразговорчив, но одну его эмоциональную реплику Мильчик запомнил навсегда. «Когда в 1969 году ему присвоили звание народного художника РСФСР, и я пришел его поздравить, он ответил почти резко, что поздравлений не принимает. «Зачем они дали мне звание, я ведь имя имею!»».

Про него и его имя еще в 1924 году писал и затем скандировал в «Бродячей собаке» Осип Мандельштам:

Это есть художник Альтман,

Очень старый человек.

По‑немецки значит Альтман —

Очень старый человек.

Он художник старой школы,

Целый свой трудился век,

Оттого он невеселый,

Очень старый человек.

Похоронен Натан Исаевич Альтман (+1970) на кладбище в Комарово. Недалеко от Анны Андреевны Ахматовой.

Покинув рощи родины священной

«Покинув рощи родины священной

И дом, где Муза Плача изнывала,

Я, тихая, веселая, жила

На низком острове, который, словно плот,

Остановился в пышной невской дельте.

О, зимние таинственные дни,

И милый труд, и легкая усталость,

И розы в умывальном кувшине!

Был переулок снежным и недлинным.

И против двери к нам стеной алтарной

Воздвигнут храм святой Екатерины.

Как рано я из дома выходила,

И часто по нетронутому снегу

Свои следы вчерашние напрасно

На бледной, чистой пелене ища,

И вдоль реки, где шхуны, как голубки,

Друг к другу нежно, нежно прижимаясь,

О сером взморье до весны тоскуют, —

Я подходила к старому мосту.

Там комната, похожая на клетку,

Под самой крышей в грязном, шумном доме,

Где он, как чиж, свистал перед мольбертом,

И жаловался весело, и грустно

О радости небывшей говорил.

Как в зеркало, глядела я тревожно

На серый холст, и с каждою неделей

Все горше и страннее было сходство

Мое с моим изображеньем новым.

Теперь не знаю, где художник милый,

С которым я из голубой мансарды

Через окно на крышу выходила

И по карнизу шла над смертной бездной,

Чтоб видеть снег, Неву и облака, —

Но чувствую, что Музы наши дружны

Беспечной и пленительною дружбой,

Как девушки, не знавшие любви.»

1915 г.

Основы РОСТА

Маяковский при всех своих талантах, включая талант к самопиару, тем не менее понимал, что он в Окнах РОСТА совсем не первый парень на деревне. Хотя бы потому что не он их придумал, а Михаил Черемных, а еще потому, что, например, там работали настоящие художники с классическим образованием, которые не прикрывались «авангардом», а его творили своими собственными руками в реальном времени. И поэтому он всегда понимал, что Михаил Черемных – это настоящий лидер и потрясающий художник и всегда внимательно смотрел на каждую его работу и воспринимал каждое слово. НО вот что интересно – дело в том, что Черемных точно также смотрел на то, как творит Иван Малютин и буквально считал, что Малютин на него повлиял больше, чем кто бы то ни было.

Про Ивана Малютина и его роль в Окнах РОСТА сейчас мало говорят. А зря. Потому что он был реальной основой, фундаментом «Окон».

Там все сложилось воедино – человеческие качества – он был невероятно добрым человеком с обалденным чувством юмора, всегда готовый посмеяться с товарищами, но учудить натуральный пранк, который тогда называли «розыгрыш».

На примере Ивана Малютина ((1891—1932) раскрывается, как императорской России могли работать социальные лифты. Ведь Иван Андреевич родился в простой крестьянской семье, все детство провел в Тульской губернии, а в 1902 году поступил в Строгановское художественно-промышленное училище по классу Н. Андреева и закончил его в 1911 году как дипломированный скульптор.

Вот как это все происходило таким образом? Считается, что тогда общество было гораздо более классово сегрегировано, нежели это сложилось в развитых современных странах. И тем не менее… Иван Малютин вписался в художественные круги как нож в масло и подружился с участниками «Бубнового валета» и других прогрессивных творческих объединений. Но у него еще была любовь – театр. И ему очень повезло, что в те годы выдающийся промышленник и меценат Сергей Иванович Зимин организовал свой частный театр. Так что молодой Малютин все свои увлечения реализовал в рамках этого театра. Судя по всему, у Зимина с Малютиным были очень хорошие отношения, так как Зимин вытаскивал художника в Крым и т.д., а тот совершенно не стеснялся Зимина троллить. Так в Крыму Зимин повсюду с собой таскал Малютина, но что удивило Ивана, что в основном они бродили по винным хозяйствам и погребам. И на вопрос про Крым — -«Ну, как в Крыму солнце? Светло? Тепло?», отвечал — «не знаю, по-моему, и холодно, и темно, и сыро.»

С 1918 года Иван Малютин преподавал во ВХУТЕИНе а также рисует для журналов в сатирических журналах «Крокодил», «Бегемот», «Безбожник у станка», «Заноза», «Смехач». А потом его пригласили в Окна РОСТА. Скорей всего Черемных, который работал в тех же журналах, и пригласил.

Как пишет в своих воспоминаниях жена Черменыха: «Черемных восхищался ярким талантом Малютина и не стеснялся, как он говорил открыто, «драть с него». Правда, в РОСТе вообще все перенимали друг у друга. И только Иван Малютин никогда никому не подражал.

В Москву приехали ленинградские художники. Они очень хвалили Черемныха. Тогда Михаил Михайлович спросил:

— А как вам нравится Малютин? Мы считаем его лучшим художником РОСТа.

— Да, конечно, он хороший художник, но уж очень он вам, товарищ Черемных, подражает.

И Черемных, посмотрев на улыбающегося Малютина, сказал:

— Ай, ай, ай! Ваня! Как же тебе не стыдно!» ТО есть Малютин совершенно явственно «развел» питерских художников ко всеобщему удовольствию. Иногда правда «разводили» и его – когда в редакцию приехал иностранец и Малютина заставили сделать ему экскурсию. Малютин показывал ему на пальцах, не стесняясь в выражениях, все равно «эта иностранная чурка ничего не понимает по-русски». В конце выяснилось, что американец очень даже прекрасно говорит по-русски и вообще это был писатель Джон Рид, который написал книгу о русской революции «10 дней которые потрясли мир». С тех пор они и дружили.

Отличительной особенностью Московских “Окон РОСТА” была используемая техника трафаретного тиражирования. Художники готовили оригинал, по оригиналу, в зависимости от числа красок, делались формы из плотной промасленной бумаги или картона. Трафаретчики прокатывали по ним краски, по этим же трафаретам раскрашивались стены домов, заборы и тротуары (иногда до 100—150 экземпляров, расходившихся по окнам агитпунктов). Идею трафаретного тиражирования подсказал некий художник Пэт - создатель плаката "Царь, поп и кулак".

Иван Малютин владел этой техникой виртуозно, что в случае с авторским плакатом означает, что рисунок должен был бить не только ярким и доступным, но и технологичным для создания трафарета.

К сожалению, то, что сегодня является бесценным сокровищем русской культуры тогда воспринималось, как обычная ежедневная работа. По сравнению с плакатами издательства ВЦИК, литературного отдела ГЛАВПУР РВСР и других центральных издательств, работы художников РОСТА сохранились в довольно незначительных количествах.

Вот пишет Маяковский в статье «Прошу слова»:

“Едва ли от всей массы «Окон» осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.” Поэтому так важно сейчас показать все что есть из «Окон», а не только сохранить в коллекциях государственных музеев.

После «Окон» Иван Андреевич много работал в журналах и даже в «Крокодиле» он начал работать намного раньше]6 чем тот начал выходить – в приложении к рабочей газете которая потом стало «Крокодилом».

Самое обидное , что он очень рано умер. При этом небрежность в изучении его творчества приводят к хамским ошибкам в, казалось бы, серьезных изданиях. Так в статье к альбому «Мастера советской карикатуры» некто Крылов пишет в одном абзаце: «сотрудничал в 20—30-х годах в журналах «Бов», «Бегемот», «Безбожник», … Умер художник в 1928 году». Нет, мы понимаем, что Иван Андреич и тут мог пошутить – таков он был человек.

Самое любопытное, что Черемных и Малютин, как локомотивы стиля «Окон РОСТА» разработали для всех остальных почти единый стиль- так чтобы все персонажи были узнаваемы сразу. Если Врангель – то папаха, гильзы на мундире, усы, если поляки – то все элементы польской формы (и тоже усы), если советский рабочий – то в красной рубахе и обязательно – в красной кепочке. И только у одного автора персонажи выглядят совсем по-другому – например, советские мужчины – с длинными волосами. Этого автора звали Алексей Сергеевич Левин и все его работы можно определить по этим деталям. Вот, например Окно РОСТА № 347. Если помнишь время злое и зверей различной масти

-понаддай со ссылкой хлеба, помогай Советской власти!

Если хочешь от пожарной ты избавиться напасти

-делай общую работу: помогай Советской власти.

Если хочешь для телеги получить в запас ты части;

дай фабричным людям мяса, помогай Советской власти!

Если жизнь для внуков хочешь, без цепей и в полном счастье.

Шли сынов на фронт скорее, помогай Советской власти.

В нашей учетной карточке, полученной от Госархива автор стихов не значится. Это вполне мог бы быть Маяковский. Но проверка по академическим публикациям о творчестве Маяковского данных стихов нет. Поэтому это могла написать и Рита Райт и прочие авторы текстов, которые собирались в кабинете у Маяковского – редактора «Окон».

Но вот именно в этом «Окне» видны все признаки авторского, индивидуального стиля, который Алексей Левин сохранил в рамках огромной агитационной машины.

Алексей Сергеевич Левин родился в 1893м году в Крыму – в Севастополе. В 1909 - 1914 годах учился в Одесском художественном училище, затем в ВХУ - ПГСХМ при Академии художеств в Петрограде (1915 - 1919), окончил, но диплома не получил. Совершенно непонятно – почему. Хотя… Петроградские Государственные свободные художественные учебные мастерские (СВОМАС, ПГСХМ, ПЕГОСХУМ), было весьма своеобразное художественное учебное заведение. В ПГСХМ принимались все желающие, свободно выбиравшие себе руководителей. А потом вообще решили обходиться без руководителей. Так что неудивительно, что и приложение своим талантам студенты выбирали сами. Вот, скажем Алексей Левин понял, что его стезя – это революционное оформление города. И уже в 1918 году принимал участие в оформлении Петрограда к 1-й годовщине Октября.

Потрясающее пространственное мышление, ощущение масштаба и новой эстетики потом ему очень пригодится в жизни.

В «Окна РОСТА» его пригласил Маяковский и он переехал в Москву и участвовал в них до самого финала. Тут, в Москве коллеги прозвали его «Джоном» - из-за какой-то его модной шляпы и далее только так и называли - «Джон Левин». У него образовалась большая квартира в центре Москвы и там очень часто собиралась вся творческая компания во главе с Маяковским. Насколько можно верить воспоминаниям современников (Михаил Вольпин), они там, конечно, чаще в карты играли, чем обсуждали творческие порывы. Но сегодня это бы назвали формой team building на самом деле. Потому что коллектив «Окон РОСТА» был весьма сплоченный.

Он написал много плакатов, но его талант декоратора тоже прорывался – так, оформлял Колонный зал Дома союзов к конгрессу Коминтерна (1920). Потом попробовал себя на бюрократической дорожке: был первым заведующим отделом искусств Моссовета.

Еще одна удивительная черта подхода Левина к «Окнам». На нашем сайте можно найти Окно РОСТА № 354 на стихи Маяковского: «Гражданин! Красноармеец, защищающий тебя разут. Если у тебя лишняя пара-отдай красноармейцу, и Красная Армия пойдет к победе!» Так вот, он сделан так, что догадаться, что это трафаретная технология – очень трудно и требует внимательнейшего рассмотрения. Работы Левина – словно сделаны в единственном экземпляре в классической художественной манере. Близкой к журнальной графике изданий 1905х годов, нежели к авангарду.

В 1922 - 1925 годах делал плакаты, один из них на Международной выставке художественно-декоративных искусств в Париже получил бронзовую медаль (1925). В эти же годы (1924 - 1931) оформлял книги для различных издательств. В 1928 году принимал участие в Международной выставке «Пресса» в Кельне. Занимался оформлением советского раздела на Лейпцигской ярмарке (1932); на Всемирной выставке в Париже (1937), за оформление советского павильона получил Гран-при. Да-да, того самого, который стоял ровно напротив немецкого павильона, над которым уже тогда реял нацистский орел.

Во время войны работал в «Окнах ТАСС». В последующие годы работал преимущественно как художник-оформитель выставок в СССР и за рубежом.

Прекрасная творческая биография.

Про Ивана Малютина и его роль в Окнах РОСТА сейчас мало говорят. А зря. Потому что он был реальной основой, фундаментом «Окон».

Там все сложилось воедино – человеческие качества – он был невероятно добрым человеком с обалденным чувством юмора, всегда готовый посмеяться с товарищами, но учудить натуральный пранк, который тогда называли «розыгрыш».

На примере Ивана Малютина ((1891—1932) раскрывается, как императорской России могли работать социальные лифты. Ведь Иван Андреевич родился в простой крестьянской семье, все детство провел в Тульской губернии, а в 1902 году поступил в Строгановское художественно-промышленное училище по классу Н. Андреева и закончил его в 1911 году как дипломированный скульптор.

Вот как это все происходило таким образом? Считается, что тогда общество было гораздо более классово сегрегировано, нежели это сложилось в развитых современных странах. И тем не менее… Иван Малютин вписался в художественные круги как нож в масло и подружился с участниками «Бубнового валета» и других прогрессивных творческих объединений. Но у него еще была любовь – театр. И ему очень повезло, что в те годы выдающийся промышленник и меценат Сергей Иванович Зимин организовал свой частный театр. Так что молодой Малютин все свои увлечения реализовал в рамках этого театра. Судя по всему, у Зимина с Малютиным были очень хорошие отношения, так как Зимин вытаскивал художника в Крым и т.д., а тот совершенно не стеснялся Зимина троллить. Так в Крыму Зимин повсюду с собой таскал Малютина, но что удивило Ивана, что в основном они бродили по винным хозяйствам и погребам. И на вопрос про Крым — -«Ну, как в Крыму солнце? Светло? Тепло?», отвечал — «не знаю, по-моему, и холодно, и темно, и сыро.»

С 1918 года Иван Малютин преподавал во ВХУТЕИНе а также рисует для журналов в сатирических журналах «Крокодил», «Бегемот», «Безбожник у станка», «Заноза», «Смехач». А потом его пригласили в Окна РОСТА. Скорей всего Черемных, который работал в тех же журналах, и пригласил.

Как пишет в своих воспоминаниях жена Черменыха: «Черемных восхищался ярким талантом Малютина и не стеснялся, как он говорил открыто, «драть с него». Правда, в РОСТе вообще все перенимали друг у друга. И только Иван Малютин никогда никому не подражал.

В Москву приехали ленинградские художники. Они очень хвалили Черемныха. Тогда Михаил Михайлович спросил:

— А как вам нравится Малютин? Мы считаем его лучшим художником РОСТа.

— Да, конечно, он хороший художник, но уж очень он вам, товарищ Черемных, подражает.

И Черемных, посмотрев на улыбающегося Малютина, сказал:

— Ай, ай, ай! Ваня! Как же тебе не стыдно!» ТО есть Малютин совершенно явственно «развел» питерских художников ко всеобщему удовольствию. Иногда правда «разводили» и его – когда в редакцию приехал иностранец и Малютина заставили сделать ему экскурсию. Малютин показывал ему на пальцах, не стесняясь в выражениях, все равно «эта иностранная чурка ничего не понимает по-русски». В конце выяснилось, что американец очень даже прекрасно говорит по-русски и вообще это был писатель Джон Рид, который написал книгу о русской революции «10 дней которые потрясли мир». С тех пор они и дружили.

Отличительной особенностью Московских “Окон РОСТА” была используемая техника трафаретного тиражирования. Художники готовили оригинал, по оригиналу, в зависимости от числа красок, делались формы из плотной промасленной бумаги или картона. Трафаретчики прокатывали по ним краски, по этим же трафаретам раскрашивались стены домов, заборы и тротуары (иногда до 100—150 экземпляров, расходившихся по окнам агитпунктов). Идею трафаретного тиражирования подсказал некий художник Пэт - создатель плаката "Царь, поп и кулак".

Иван Малютин владел этой техникой виртуозно, что в случае с авторским плакатом означает, что рисунок должен был бить не только ярким и доступным, но и технологичным для создания трафарета.

К сожалению, то, что сегодня является бесценным сокровищем русской культуры тогда воспринималось, как обычная ежедневная работа. По сравнению с плакатами издательства ВЦИК, литературного отдела ГЛАВПУР РВСР и других центральных издательств, работы художников РОСТА сохранились в довольно незначительных количествах.

Вот пишет Маяковский в статье «Прошу слова»:

“Едва ли от всей массы «Окон» осталось сейчас более ста целых листов. Мы работали без установки на историю и славу. Вчерашний плакат безжалостно топтался в десятках переездов. Только случайно найденный у М. Черемных альбом фотографий дал возможность разыскать тексты и снимки с исчезнувшего.” Поэтому так важно сейчас показать все что есть из «Окон», а не только сохранить в коллекциях государственных музеев.

После «Окон» Иван Андреевич много работал в журналах и даже в «Крокодиле» он начал работать намного раньше]6 чем тот начал выходить – в приложении к рабочей газете которая потом стало «Крокодилом».

Самое обидное , что он очень рано умер. При этом небрежность в изучении его творчества приводят к хамским ошибкам в, казалось бы, серьезных изданиях. Так в статье к альбому «Мастера советской карикатуры» некто Крылов пишет в одном абзаце: «сотрудничал в 20—30-х годах в журналах «Бов», «Бегемот», «Безбожник», … Умер художник в 1928 году». Нет, мы понимаем, что Иван Андреич и тут мог пошутить – таков он был человек.

Самое любопытное, что Черемных и Малютин, как локомотивы стиля «Окон РОСТА» разработали для всех остальных почти единый стиль- так чтобы все персонажи были узнаваемы сразу. Если Врангель – то папаха, гильзы на мундире, усы, если поляки – то все элементы польской формы (и тоже усы), если советский рабочий – то в красной рубахе и обязательно – в красной кепочке. И только у одного автора персонажи выглядят совсем по-другому – например, советские мужчины – с длинными волосами. Этого автора звали Алексей Сергеевич Левин и все его работы можно определить по этим деталям. Вот, например Окно РОСТА № 347. Если помнишь время злое и зверей различной масти

-понаддай со ссылкой хлеба, помогай Советской власти!

Если хочешь от пожарной ты избавиться напасти

-делай общую работу: помогай Советской власти.

Если хочешь для телеги получить в запас ты части;

дай фабричным людям мяса, помогай Советской власти!

Если жизнь для внуков хочешь, без цепей и в полном счастье.

Шли сынов на фронт скорее, помогай Советской власти.

В нашей учетной карточке, полученной от Госархива автор стихов не значится. Это вполне мог бы быть Маяковский. Но проверка по академическим публикациям о творчестве Маяковского данных стихов нет. Поэтому это могла написать и Рита Райт и прочие авторы текстов, которые собирались в кабинете у Маяковского – редактора «Окон».

Но вот именно в этом «Окне» видны все признаки авторского, индивидуального стиля, который Алексей Левин сохранил в рамках огромной агитационной машины.

Алексей Сергеевич Левин родился в 1893м году в Крыму – в Севастополе. В 1909 - 1914 годах учился в Одесском художественном училище, затем в ВХУ - ПГСХМ при Академии художеств в Петрограде (1915 - 1919), окончил, но диплома не получил. Совершенно непонятно – почему. Хотя… Петроградские Государственные свободные художественные учебные мастерские (СВОМАС, ПГСХМ, ПЕГОСХУМ), было весьма своеобразное художественное учебное заведение. В ПГСХМ принимались все желающие, свободно выбиравшие себе руководителей. А потом вообще решили обходиться без руководителей. Так что неудивительно, что и приложение своим талантам студенты выбирали сами. Вот, скажем Алексей Левин понял, что его стезя – это революционное оформление города. И уже в 1918 году принимал участие в оформлении Петрограда к 1-й годовщине Октября.

Потрясающее пространственное мышление, ощущение масштаба и новой эстетики потом ему очень пригодится в жизни.

В «Окна РОСТА» его пригласил Маяковский и он переехал в Москву и участвовал в них до самого финала. Тут, в Москве коллеги прозвали его «Джоном» - из-за какой-то его модной шляпы и далее только так и называли - «Джон Левин». У него образовалась большая квартира в центре Москвы и там очень часто собиралась вся творческая компания во главе с Маяковским. Насколько можно верить воспоминаниям современников (Михаил Вольпин), они там, конечно, чаще в карты играли, чем обсуждали творческие порывы. Но сегодня это бы назвали формой team building на самом деле. Потому что коллектив «Окон РОСТА» был весьма сплоченный.

Он написал много плакатов, но его талант декоратора тоже прорывался – так, оформлял Колонный зал Дома союзов к конгрессу Коминтерна (1920). Потом попробовал себя на бюрократической дорожке: был первым заведующим отделом искусств Моссовета.

Еще одна удивительная черта подхода Левина к «Окнам». На нашем сайте можно найти Окно РОСТА № 354 на стихи Маяковского: «Гражданин! Красноармеец, защищающий тебя разут. Если у тебя лишняя пара-отдай красноармейцу, и Красная Армия пойдет к победе!» Так вот, он сделан так, что догадаться, что это трафаретная технология – очень трудно и требует внимательнейшего рассмотрения. Работы Левина – словно сделаны в единственном экземпляре в классической художественной манере. Близкой к журнальной графике изданий 1905х годов, нежели к авангарду.

В 1922 - 1925 годах делал плакаты, один из них на Международной выставке художественно-декоративных искусств в Париже получил бронзовую медаль (1925). В эти же годы (1924 - 1931) оформлял книги для различных издательств. В 1928 году принимал участие в Международной выставке «Пресса» в Кельне. Занимался оформлением советского раздела на Лейпцигской ярмарке (1932); на Всемирной выставке в Париже (1937), за оформление советского павильона получил Гран-при. Да-да, того самого, который стоял ровно напротив немецкого павильона, над которым уже тогда реял нацистский орел.

Во время войны работал в «Окнах ТАСС». В последующие годы работал преимущественно как художник-оформитель выставок в СССР и за рубежом.

Прекрасная творческая биография.

Как Бедный боролся с попами

Работа Демьяна Бедного на ниве антирелигиозной пропаганды заслуживает отдельного разговора. И разговор этот по необходимости начинается с гимназического аттестата зрелости, с которым юный Ефим Придворов поступал н историко-филологический факультет Петербургского университета. В этом аттестате красовались сплошные тройки, и лишь по одному предмету была пятерка. Этим предметом был закон божий. В итоге Павел превратился в Савла. Как это могло произойти – вопрос риторический; русским интеллигентам было свойственно сжигать то, чему они поклонялись, и поклоняться тому, что они сжигали. Важно, что знания, усвоенные Ефимом, неожиданным образом пригодились Демьяну.

Перековку поэта в атеистическом духе можно связать с тем, что в начале 1910-х годов, после не слишком удачного флирта с народниками «Русского богатства», он прибился к большевикам – будущим гонителям Церкви. Однако и среди большевиков встречались очень разные люди. Тут сразу можно вспомнить о Сталине, который на всю жизнь, кажется, сохранил семинаристскую подкладку. А можно – о богостроителях (Луначарский, Богданов), которые хотели примирить марксизм если не с православием, то хотя бы с модными религиозно-мистическими исканиями своего времени. Но даже если мы внимательно посмотрим на того человека, который непосредственно, за ручку привёл Ефима Придворова в большевистскую прессу и партию и, так сказать, демьянизировал его – на Владимира Бонч-Бруевича, то мы обнаружим, что «всё не так однозначно».

Религиовед по своим исследовательским интересам, Бонч-Бруевич и после революции возражал против оголтелой борьбы с религией и, по мнению некоторых, именно по этой причине быстро выпал из руководящей советской обоймы.

Иное дело – Ленин. С ним у Демьяна Бедного завязалась тёплая переписка, которая после революции переросла в очную и хлебосольную дружбу (всё-таки были соседями по Кремлю). Вот тот, конечно, был кремень в деле борьбы с поповщиной. Даже Гегеля, своего учителя диалектики, случалось ему назвать «идеалистической сволочью» из-за чрезмерного почтения к «боженьке». Видимо, именно влияние Ленина и сделало из Демьяна воинствующего, даже сверх меры, атеиста. Хотя именно пренебрежение ленинским диагнозом-советом - «Идёт за читателем, а надо быть впереди»- Демьяна в конце концов и сгубило.

Попы, кресты, храмы и сам Иисус. Что это было для большевистского пропагандиста? Наверное, это уже требует пояснения. Здесь я бы говорил о трёх аспектах.

Во-первых, религия противоречила единственно верному марксистскому материалистическому учению. А поскольку учение считалось заведомо прогрессивным, то есть железно обещавшим будущее процветание, то религия, стало быть – тормоз на пути прогресса. Выбирайте: трактора или иконы, медицина или крещение, наука или поповские сказки. Люди тогда просто не могли представить, что можно кропить святой водой космические ракеты и что у атомной энергетики может быть свой святой покровитель.

Во-вторых, православная Церковь в Российской империи была структурой государственной со всеми прелестями этого положения, такими как доступ полиции к тайне исповеди. Борясь против государства, революционеры просто вынуждены были бороться и с этой «полицейской церковью». Другое дело, что большевики, придя к власти и провозгласив отделение церкви от государства, предпочли «не заметить» новое независимое положение Церкви, во главе которой теперь стоял избранный Патриарх.

Наконец, в-третьих, поп, монах, богослов тоже был идеологическим работником, то есть непосредственным конкурентом того же Демьяна Бедного, равно как и любого большевистского комиссара, литератора или публициста. Тут уже срабатывало профессиональное соперничество: кто убедительнее поборется за умы людей? Фельетон – конкурент проповеди. Плакат – конкурент иконы. И если отличные оценки Ефима Придворова по закону божьему и имели какое-то значение, то прежде всего они показывали интерес и склонность этого отрока к идеологической работе как роду деятельности.

Это противостояние идеологов не могло не отразиться и на «квартирном вопросе» (вспомним булгаковский образ Ивана Бездомного, отчасти списанный с Демьяна): Демьян Бедный принял посильное – в форме моральной поддержки - участие в изгнании из Кремля насельников Чудова и Вознесенского монастырей. Именно тогда комендант Кремля Мальков услышал от него, помимо множества нецензурщины в адрес попов, единственную цензурную, якобы народную поговорку: «Попы – трутни, живут на плутни». Позже, в 1921 году, появилось стихотворение под таким названием (в 1927 году под тем же названием вышла целая брошюра, 48 страниц, с обложкой работы художника Петра Алякринского). Образ попа в стихотворении выведен двумя штрихами, но предельно чётко:

«Попу распёрло рожу – во».

«Смеётся батя и трясёт

Оплывшею утробою».

И мораль:

«Досель в духовной кабале

Кротами тёмными в земле

Крестьяне наши роются…

И роются… и роются…

Когда ж разбудит их гроза?

Когда ж, когда ж у них глаза

На трутней всех откроются?»

Здесь, как и в агитках на другие темы, Демьян обращается к своей аудитории – крестьянам и вчерашним крестьянам, подавшимся в рабочие или солдаты – с помощью средств народного стиха, народной песни. И методы убеждения соответствуют аудитории. Во-первых, поп толст, потому что вас объедает. Во-вторых, поп обрюзг, он неопрятен, он слаб, поэтому можно безнаказанно выпереть его из вашей жизни. Этому нехитрому техзаданию советские художники-плакатисты в изображении духовенства следовали в подавляющем большинстве случаев.

* * *

На плакатах послереволюционных лет попа можно видеть в двух типах сюжетов. Во-первых, это поп как таковой, если речь идёт именно об антирелигиозном плакате. Во-вторых, поп как одна из карт колоды эксплуататорских классов, врагов народной власти. Поп и белый генерал. Поп и капиталист. Поп и кулак. Ну, или все вместе, с интервентами из Антанты в довесок. Сам Демьян Бедный в 1933 году вспоминал, как он призывал народ:

«К борьбе с судьбой былой, кровавой,

К борьбе с попом и кулаком,

К борьбе с помещичьей оравой,

С Деникиным и Колчаком».

В полном ассортименте таких персонажей появляется поп на плакате Виктора Дени «Деникинская банда» (поп, разумеется, толще всех). И Демьян припечатывает:

«Черносотенная стая:

Снизу – тройня пресвятая,

А у ней над головой –

Поп, Кулак, Городовой».

В 1929 году поп всё ещё занимает достойное место в «иконостасе» врагов. Плакат того же Виктора Дени «Враги пятилетки» выходит с подписью Демьяна:

«Помещик смотрит злым барбосом,

Кулак сопит бугристым носом,

Пьянчуга с горя пьёт запоем,

Поп оголтелым воет воем».

Хотя помещиков вроде бы прогнали, но, видимо, расставаться с привычными героями авторам не хотелось.

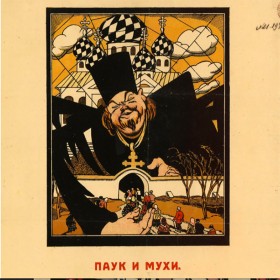

Ярчайший пример изображения попа как главного персонажа, с жирнющей мордой, заплывшими глазками и загребущими руками, мы видим на плакате «Паук и мухи» 1919 года. Демьян Бедный комментирует рисунок того же Виктора Дени:

«Ой вы, братцы-мужики,

Казаки – трудовики,

А давно уж паука

Взять пора вам за бока:

Ваши души он «спасал» -

Вашу кровушку сосал

Да кормил жену и чад –

Паучиху, паучат,

И пыхтел, осклабив рот:

- Ай дурак же наш народ!»

Плакат неизвестного автора «Поповская камаринская» (1920-е годы) с пространным стихотворным текстом Демьяна Бедного оригинален тем, что подражает житийной иконописной композиции: два центральных рисунка, окруженные «клеймами».

Не забывали плакатисты и про другие религии. Вновь время первой пятилетки, и художник Дмитрий Моор изображает сразу и православного священника, и раввина, и муллу, причём в руках у попа не только крест, но и почему-то обрез («Окно Изогиза №6»). Демьян Бедный пишет:

«Вон запрягли какую тройку

Кулак с буржуем-богачом,

Но наш успех, но нашу стройку

Нет, не сорвать им нипочём».

Тему противопоставления атеистического прогресса и религиозной отсталости развивает Михаил Черемных (между прочим, автор «Антирелигиозной азбуки») в плакате «Крест и трактор». Композиция верхней части рисунка остроумна: на огромном кресте, который несёт пашущий крестьянин, восседают поп и кулак и пьют чай из самовара. И снова стихотворная подпись Демьяна, целых 14 четверостиший, в том числе:

«Задрожала старина

Пред Октябрьским чудом.

Пролетарский трактор – на! –

С грохотом и гудом».

Наконец, плакат неизвестного художника (Общество художников-реалистов, 1929 год) «В мусорную яму», где никаких попов нет, но есть ловкий рабочий, который совковой лопатой выкидывает целую коллекцию предметов культа – тут и кресты, и кадило, и полотно со звездой Давида, и даже статуя – видимо, Девы Марии. Демьян напутствует паренька:

«Вот он – решительный, стальной

Борец с гнилою стариной…»

И подытоживает:

«Покончим с колдовской церковной дребеденью!

Наследью грязному позорнейших годин –

Иконам и крестам, всему «святому» хламу,

Остался нынче путь один:

На свалку, в мусорную яму!»

* * *